川本佳苗(仏教研究者、日本学術振興会特別研究員PD)

2018年から旧サンガのWEBサイトで連載を開始して好評を博した川本佳苗さんの仏教エッセイ「ぶぶ漬けどうどすか?」をサンガ新社のプラットフォームの「WEBサンガジャパン」で全編再録します。気鋭の仏教学者である川本さんですが、ほぼ別人格(当社比)のスナンダ節をお楽しみください。なんでも今年6月に『ぶぶ漬けどうどす』なる映画が公開されるようですが、本家はこちら、あちらさまは二番煎じということで、よろしくお願いいたします。今なお色褪せぬフレッシュなダンマトーク、テーラワーダ仏教色濃厚な異色連載をご堪能ください。

※リンクなどは当時のものです。一部リンク切れになっていますが、ご了承ください。2025年2月現在、編集部で確認して切れているものは(編集部注:リンク切れです。m(__)m)を付しています。

第1回 「自己紹介と研究テーマについて」

■ご挨拶と自己紹介

はじめまして、川本佳苗です。法名スナンダです。このたび、サンガの川島栄作さんのご厚意から、ジャヤティッラカ博士の著書の翻訳者にと、白羽の矢を当てていただきました。光栄であると同時にヒャーどうしよう!というプレッシャーも感じながら翻訳いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。特設サイトはこちらです:https://goo.gl/nPAGzj(編集部注:リンク切れです。m(__)m)

ヤンゴンのシュエダゴン・パゴダとスナンダ

さらに、この出版を記念してWeb連載のお話もいただきましたので、第一回目は「自己紹介」について書いてみようと思います。

連載タイトルを見て「何だこれ?」「仏教と関係ないやん」と思われた方々もいらっしゃるかもしれません。由来はですね……この連載を担当してはるサンガの川島さんのせいおかげなのです。私は生粋の京女なのですけど、本音と建前を分けない正直者です。五戒を守っていますので、嘘をつけないのです。ですので、私が「ぶぶ漬けどうどすか?」と聞くときは「そろそろ帰れ」の意味ではなく、本気でお茶漬けをふるまいますので安心してください。このくだりを川島さんが、不妄語戒の実践そのもので「心の清らかさと、ことばの誠実と、身の献身の三業そろっている」と感心してくださったために、連載タイトルが決まったわけです。

現在、私は京都大学の東南アジア地域研究研究所で研究員をしています。この研究所は、70年代の香りがする立て看板(悲しいことに撤去されました)と吉田寮(こちらも存続を巡って対立中です)で有名なメインキャンパスから離れた川沿いにあります。同じ敷地内に、ノーベル賞を受賞なさった山中伸弥教授が所長を務めていらっしゃるiPS細胞研究所があります。

研究所に「東南アジア」の文字が入っていることもあり、南アジアのスリランカは対象地域から外れているのでは?と訝しがる方もいらっしゃるかもしれません。じつは、私の研究分野はテーラワーダ仏教なので、スリランカとも深い関わりがあるのです。私はミャンマーに3年、タイに3年と合計6年間テーラワーダ仏教を学ぶために留学しました。そして私の研究テーマが自殺・安楽死などの自死に対する仏教倫理という所以もあって、今回スリランカの仏教倫理哲学の第一人者であるジャヤティラカ博士の著書の翻訳をご依頼いただいたのです。

じつは、2013年のペラヘラ祭に招待されて、スリランカには行ったことがありますよ(証拠写真)。パレードを挟んで向かいには、高円宮承子女王が座っていらっしゃいました。

ペラヘラ祭の象のパレード

スリランカの長老から祝福を受ける私

■「仏教と自殺」の研究

正直に言うと、「自殺」は死に関わる非常に重いテーマだったので、研究はつらかったです…。自殺相談をされている僧侶による著書を読んだり、私自身が自殺防止活動をしている僧侶の方々にインタビューした資料を整理したりしているとき、泣いて作業が進まなくなることがありました。

じゃあ、なぜ「自殺」のテーマを選んだの? と聞かれると、やはり私が日本人だからという要因が大きかったのです。2008年から2011年まで、私はヤンゴンの国際上座部布教大学(通称ITBMU)で学びました。日本人留学生は毎年一人いるかいないかという珍しい存在で、かつ「ソニー」や「トヨタ」で知られる先進国から来た女の子として見られていた私は、憧憬のまなざしで迎え入れられました。でも同時に、日本の高い自殺率も国際ニュースで知られているようで、クラスメイトが「どうしてそんな豊かで幸せな国の人々が自殺するの?」と聞いてくるとき、私はいつも上手く答えられませんでした。

当時のミャンマーは軍事政権下にあり、日本より経済状況がはるかに悪いにもかかわらず、生きる苦しみを逃れたいからといって自殺を選ぶ人は少ないと聞きました。彼らは仏教への信仰から自殺は悪業だと考えていたのです。日本もミャンマーも仏教国です。両国とも仏教の影響を受けながら、どうしてこのような差があるのだろうか? 日本の仏教思想は、自殺の抑止のために働いていないのだろうか?そんな疑問が浮かびました。

また、日本を発つまでに私が周囲の何人かを自殺で亡くしたことがあった経験と関連して、次のような疑問も生まれたのです。彼女たちの死は、本当にミャンマー人が信じるように悪業なのだろうか? 彼女たちは、仏教でやってはいけないことをしてしまったのだろうか? けれど、悪業という一言で片づけるには、あまりに日本社会の自殺問題を取り巻く空気は重苦しく、死の選択は追いつめられた人々の生き様に深く関っているように、私には思えました。「自殺は悪業」とただ言い放ってしまったら、大切な人を自殺で失った家族や近しい人たちがどれほど悲しむでしょう。何よりも死んでしまった人たちが浮かばれないと思いました。

それならば、今ミャンマーで仏教を学んでいる私が自殺に対する仏教観に新しい解釈を見出すことで、日本の自殺問題に何らかの貢献をできるはずだ、もっと言えば、この研究が、私なりの彼らへの「お弔いの方法」になるはずだ、とある種の使命感に突き動かされて、私の「仏教と自殺」の探究が始まったのでした。

2011年、国際上座部仏教布教大学に在学中に私はタイのウェーサク国連国際会議で「仏教と自殺:死に対する正しい態度」という論文を初めて発表しました。まだ学部生だったのできちんと論文を書くのも初めて、英語で論文を書くのももちろん初めて、国際学会で発表するなんてもっと初めて、と初々しい私でした。今になってこの論文を読み返すと、ツッコミどころ満載で恥ずかしいです。まぁ、学部生の書いた論文ということで大目に見てやってください。ここで読めます:

http://www.academia.edu/4201094/Buddhism_and_Suicide_Right_Attitude_towards_Death(編集部注:リンク切れです。m(__)m)

でも、自分でも驚くぐらいの反響をいただきました。まず、メキシコのBuddhismo Theravada Hispanoという仏教協会が私の論文を気に入ってくださり、スペイン語に翻訳してオンライン出版してくださったのです。この論文は、多くのスペイン語圏の方々に読んでいただいています。

http://btmar.org/content/buddhismo-y-suicidio-actitud-correcta-con-respecto-la-muerte-por-kanae-kawamoto/

ウェーサク国連国際会議2011での発表

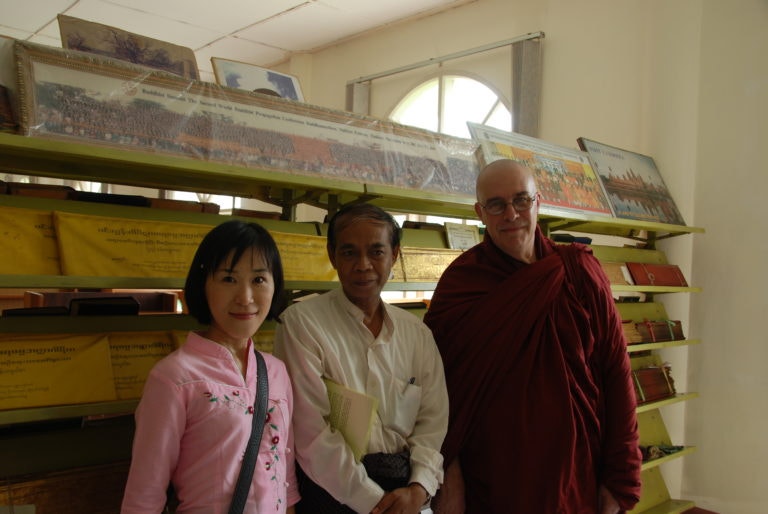

メキシコのナンディセーナ長老と大学の先生と。大学図書館にて

次に、修士課程の進学が決まりました。国際会議の会場になったマハーチュラーローンコン大学(通称マハチュラ、MCU)は、タイの主要な公立仏教大学の一つです。当時の私はミャンマーの学部の最終年にいて、卒業後はミャンマーで修士課程を続けるか、瞑想寺院で修行するか、ほかの大学院に進学するかを決めかねていました。でも、学会で知り合ったマハチュラの先生が会期中に入学審査の面接をセッティングしてくださり、その場で私は入学を認められました(もちろん後で願書一式も送りました)。

そうした経緯で、2011年から2014年までマハチュラの修士課程で学びました。本格的に仏教倫理の研究を開始し、パーリ『律蔵』の「殺生戒」・比丘の自殺の経・『ジャータカ』説話で描かれる菩薩の捨身など自殺に関係する文献を次々に読み、分析して、修士論文を完成しました。最終的に「仏教と自殺」の研究テーマは、2017年に提出した博士論文で一つの帰結にたどり着きました。

結論として仏教では自殺はアリかナシか、知りたいですか? 私が文献を自分で再調査した結果、自殺をとりまく仏教的主題は、ひじょうに繊細で複雑であることが分かりました。仏教の最終的な理想が涅槃であっても、そこに至るまでの幅広いグラデーションの中にある一人一人の生き様は、無視されてはいけないのです。涅槃と仏教倫理・道徳は密接に関連しています。それは。ジャヤッティラカ博士の著書でも中心的テーマです。

まずは『別冊サンガジャパン④ 死と輪廻』(2018)に私の博士論文の一部「「パーリ経典に描かれる比丘の自殺と対話の意義―<生き様>の物語―」が収録されていますので、興味のある人は読んでみられて、私に感想を教えてくださいね。書籍ページ:https://samgha.co.jp/shop/products/detail/739(編集部注:リンク切れです。m(__)m)

次回の第2回連載は、「ミャンマーの僧院生活」についてです。私は尼僧としての出家経験があるので、そのときの苦労話・オモシロ話などをお話ししたいと思います。

そのほかにミャンマー・タイの仏教で知りたいこと、スナンダに質問したいこと、連載で取り上げてほしいテーマなどのリクエストがございましたら、お待ちしています。また、励ましのお言葉や嬉しい感想などをいただけましたら、私は単純な人間なので「よっしゃ次もがんばろ!」とやる気を出して執筆いたします。

それでは、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

第2回 「ミャンマーの僧院生活」

【編集部より】

2025年4月から新連載「(帰ってきた)ぶぶ漬けどうどすか?」(仮題)が始まります!

オンラインサンガ会員の皆さんから川本佳苗先生への質問を募集します。適宜、連載の中で取り上げさせていただきます。

質問は下記のメッセージ欄にお書込みください。

(オンラインサンガにログインしている方にのみメッセージ欄は表示されます。)

皆様の質問をお待ちしております!!

](https://image.osiro.it/pass/main_images/433239/images/original/1-11.jpg?1738149373)