中村圭志(宗教研究者、翻訳家、昭和女子大学・上智大学非常勤講師)

ジャンルを問わず多くの人の心に刺さる作品には、普遍的なテーマが横たわっているものです。宗教学者であり、鋭い文化批評でも知られる中村圭志先生は、2023年に公開された是枝裕和監督・坂元裕二脚本の映画『怪物』に着目。カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞したこの話題作の背後に「宗教学的な構造」を発見し、すっかりハマってしまったそうです。大学の講義で学生たちも驚いた独自の読み解きを、『WEBサンガジャパン』にて連載でお届けします(全六章・各章5回連載予定)。

第一章 『怪物』が描く複雑な因果[2/5]

■表現の裏にある因果を観る

上述のように、当論考のベースは、『怪物』という映画作品を材料として人間の表現行為の諸相に注目していただくという趣旨の講義にあります。最初に受講生に提示したのは、映画冒頭におけるセリフや言外の表現を注意深く観察することでした。

観察というのは、坂元脚本の大事な出発点であるばかりでなく、第1回の最後のところで示しますように、科学の出発点でもあり、宗教、とくに仏教の瞑想的伝統の出発点でもあります。

さりげない表情とセリフの中に、複雑な事情が濃厚に隠されています。当論考でも、その巧みさを味わうところからスタートしようと思います。

イラスト:中村圭志

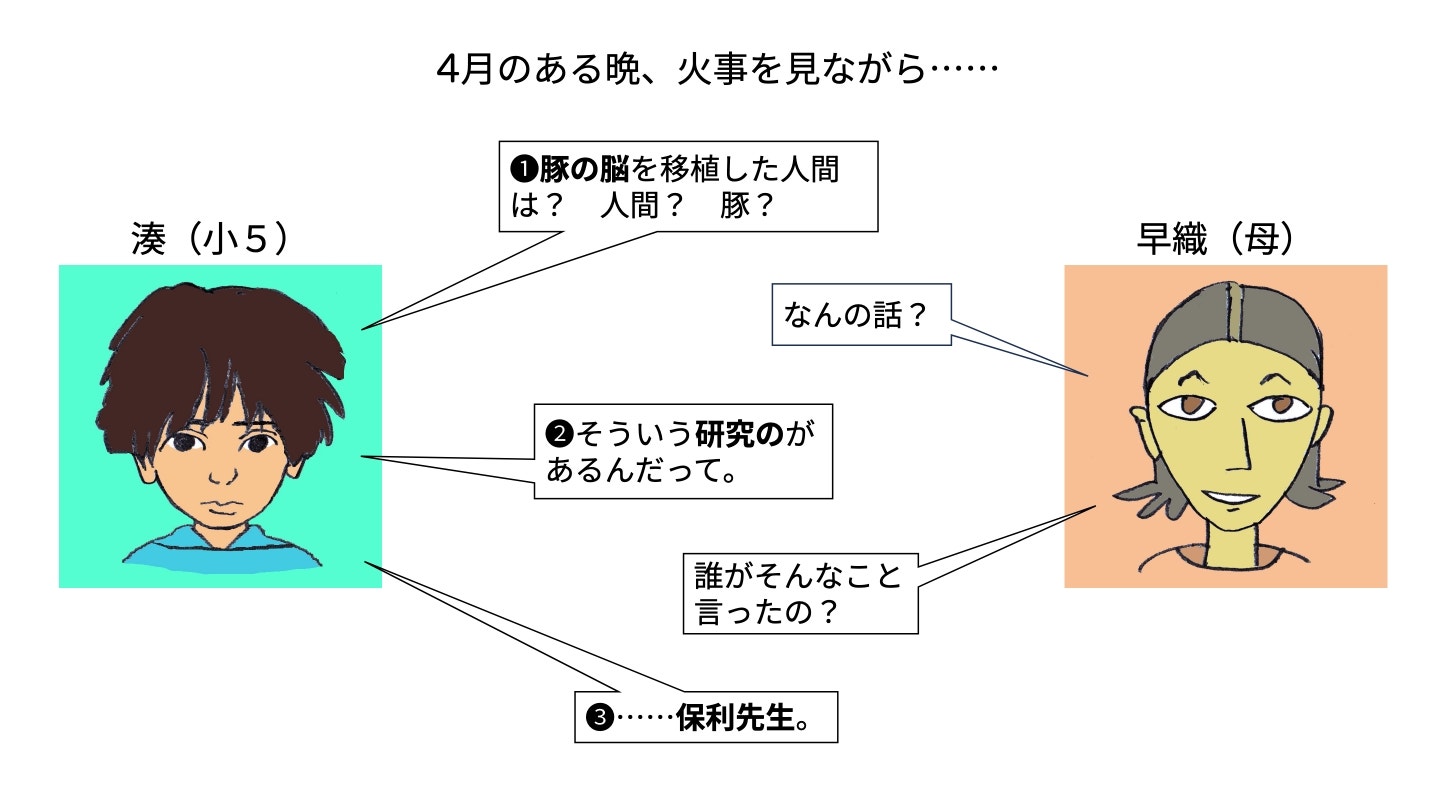

映画の冒頭に夜の火事のシーンがあります。湖畔の町の駅前のビルが燃えている。この火事を、駅の近くの高台の自宅の二階から眺めているのは、麦野家の母と子です。湊は小学5年生の男の子、お母さん早織はシングルマザーです。

二人はいくつか言葉をかわすのですが、とくに注目したいのは湊の3つのセリフ、❶「豚の脳を移植した人間は? 人間? 豚?」、❷「そういう研究のがあるんだって」、❸「保利先生」です。

お母さんは火事を見て興奮していますが、湊はなぜ無感動なまま「豚の脳」の話を始めたのでしょうか? 「研究のが」という妙な言い方も気になるところです。しかしまあ、子供は突拍子もないことを言うものですし、言葉が崩れているのはよくあることです。

「保利先生」と担任の名前を挙げたことには何のひっかかるところもありませんが、では、この言葉を文字通りに受け取っておいていいのでしょうか?

![中村圭志 「映画『怪物』を宗教学的に読み解く」[第一章 2/5]](https://image.osiro.it/pass/main_images/489298/images/original/1-5-2.jpg?1750393717)