国府田 淳

(クリエイティブカンパニーRIDE Inc.Founder&Co-CEO、4P's JAPAN Inc. CEO[Pizza 4P's Tokyo@麻布台ヒルズ])

気候変動、戦争、格差、パンデミック、ストレスや精神疾患の増加など不確実性が高まり、心安らがない状況が続く昨今。外的な要因に振り回されずに地に足をつけて生きたい、今後のビジネスや生活を支える羅針盤を手に入れたいと考えている方は多いと推察されます。

そんな時代だからこそ、原始仏教がますます有用になるのではないでしょうか。私は日々のビジネスシーンや生活の中で、それを実感しています。

本連載は原始仏教とビジネスの親和性を描くことで、心のモヤモヤや不安を和らげる糸口を見つけてもらおうという試みです。(筆者)

第6回 地球や人に寄り添うビジネスに「縁起」がフィットする理由

1 仏教の縁起と相性が良い自然の循環やサステナビリティ

近年、気候変動に対する危機感が高まり、自然の循環やサステナビリティを意識したビジネスやブランド、お店がスタンダードになりつつあります。アパレルでは古くなった衣類の回収BOXを店舗に常設し、リサイクルするようなプロジェクトが活発化していますし、レストランであれば、生産者さんの顔の見える食材やオーガニック、地産地消にこだわる店舗が増えています。また、フードロスに取り組んだり、資材をサステナブルなものに変更したり、再エネを導入するなど、エコやサステナビリティに感度の高いお店が増えています。このようなアプローチは実際に社会や消費者から求められていますし、運営側もそれを意識することで、誇りをもって仕事に取り組めるなど、良い循環が巡ります。

自然の循環やサステナビリティを意識したアクションは、仏教の縁起と非常に相性が良いと私は考えています。例えばレストランで目の前に出された何気ない一皿の背景には、料理をしてくれた人、運んでくれた人、配送してくれた人、作ってくれた農家さん、農具を作ってくれた職人さん、畑の微生物や植物、土や水、太陽、ここまで生命を紡いできてくれたすべてのものたちと、膨大な繋がりが存在しています。ぱっと見は小さな一皿で、普段は気にも留めないかもしれませんが、実は膨大な繋がりの中で存在しており、ただの一皿ではありません。これは仏教の「あらゆるものは繋がりの中で存在している」という縁起の考え方そのものです。

縁起自体はもちろん仏教の教えではありますが、上記のようなレストランの一皿の背景にある繋がりの話を聞けば、多くの方に普遍的な考え方だと共感してもらえるのではないでしょうか。またそうであれば、Webサービスでも、アパレルでも、化粧品でも、どんなビジネスにも当てはまる万能な思想であり、ある意味「当たり前のことに気づく」ということなのではないかと思います。しかしながら現代は日々、膨大で刺激的な情報やコミュニケーションの洪水状態で生きているようなものなので、思考や身体への感度が乏しくなりがちです。物事の成り立ちや裏側に思いを馳せたり、事象を深掘りして思考を重ねていったりする余裕がなく、身体性を伴わない経験が増え、生の実存に気づきにくくなっているのではないでしょうか。資本主義に駆り立てられ、まるでSNSのフィードのように刹那的にすべての事象が流れ、思考も身体もせわしない状況にあります。

ここで縁起を取り上げさせていただいたのは、あらゆる物事について縁起を起点に考えることで、せわしない日々の中でも自分たちの在り方に思いを馳せ、生の実存に気づくきっかけになればという思いがあってのことです。それができれば、自ずと身体性を伴った自然の循環やサステナビリティを意識したアクションが湧き上がるようになり、結果的にはビジネスにも生活にもポジティブな影響をもたらすのではないかと思うのです。

2 縁起をビジネスに取り入れるアクションとは

縁起を実際にどのようにビジネスに活かせば良いのか。そのヒントになるのが、私も日本支社のCEOを務める麻布台ヒルズにあるPizza 4P's Tokyoというピザレストランです。Pizza 4P'sは益子陽介氏と高杉早苗氏がベトナムに立ち上げたレストランで、ベトナム、カンボジア、インド、インドネシアなどに30数店舗を展開しており、従業員約3,000人という大きな規模の会社です。日本の店舗を立ち上げる際に意識したことは、すべての人やモノコトとのつながりを感じられるようなお店にすることです。ストアコンセプトは「ONENESS-Earth to People-」としました。ONENESS(以下ワンネス)は、この世のすべては繋がっており、その繋がりに感謝し、自他の分け隔てない心を育むという意味で、まさに縁起とコンパッションそのものを表しています。

Pizza 4P’s Founder&CEO益子陽介氏とDeputy CEO高杉早苗氏(撮影=Ms. Khooa Nguyen)

オープンに際し私たちは、どうすればあたたかな繋がりを形づくり、すべての繋がりに感謝の念を持ち、心地よいもてなしの裏付けともなるコンパッションを醸成できるか、具体的なアクションを模索しました。まず、私たちは食材を提供してくれる生産者を巡ることにしました。環境負荷をなるべく抑えるため、東京、千葉、埼玉、山梨の近郊の生産者を中心に。ただし、ピザ生地に使用する小麦については、やはり北海道のものが良質なため、帯広や江別などを巡りました。農家さんを訪ねるのは一般的かもしれませんが、漁業はどうなっているんだろう? 建築資材を提供くださる林業は? 水源は? ベトナムやインドの工場は? と、ディレクターの久保田和也氏は、日本全国を飛び回って現場に足を運び、実際に目で観て、感じて、企画を練り込んでいきました。具体的に、私たちのとったアクションは以下のようなものです。

・生産者はもとより、お店づくりに関わるすべての職人や関係者に直接会いに行き関係を育むこと。

・生産者や携わってくれた方々をすべて紹介する雑誌のようなメニューブックを発行。

・生産者の生の声を録音し、メッセージをお店で直接聴ける仕掛け。

・お客さんと共に生産者さんに会いにいく体験ツアー「TOUR 4P’s」を開催。

・食べる瞑想Zen Eatingプログラムを実施し、食べ物への感謝の気づきを提供する。

・ワンネスやコンパッションを感じさせるオリジナルの楽曲を、音楽家のharuka nakamuraさんに作曲してもらう。

・ベトナム、カンボジア、インドと日本を繋ぐメニューやプロダクトの展開。

・目玉であるチーズルームをお店の真ん中に作ってトレーサビリティを徹底。

・チーズの製造過程で出る廃棄物ホエイをピザ生地やドリンク、デザートに活用し、食品廃棄物を最小限にとどめる。

・環境負荷の高い牛肉を使わないメニューの開発。

・お世話になった方々全員をご招待したパーティの開催。

通常の飲食店を一つ立ち上げるにあたり、ここまで取り組むケースは少ないのではないでしょうか。実際に大変な側面もありましたが、私たちはワンネスを実現させるために熱量高く取り組みました。

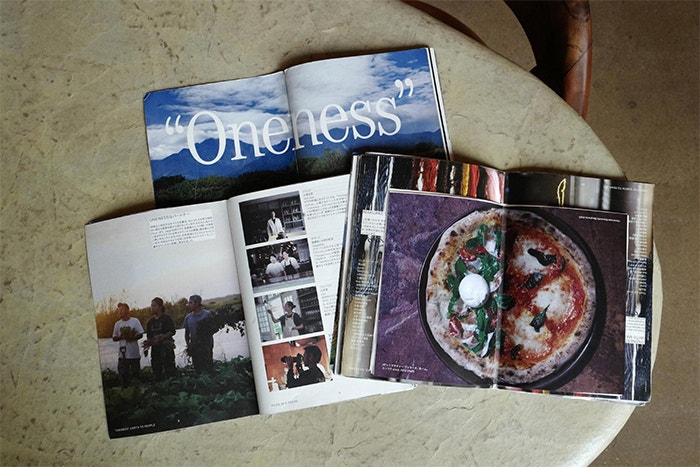

まるで雑誌のようなPizza 4P's Tokyoのメニューブック。(撮影=国府田淳)

●特に評価が高かったのは、雑誌のような分厚いメニューブック

私たちがとった数多くのアクションの中で、特に評価をいただいたのは、まるで雑誌のような分厚さのメニューブック“4P's Dictionary”です。Forbes JAPANや日経MJからは、このメニューブックにフォーカスした取材も入りました。ページには生産者さんはもちろん、内装デザイナー、家具職人、パティシエ、ミクソロジスト、コーヒーロースタリー、醸造家など、関わってくれたあらゆる方々の紹介が連なり、メニューというより人々の紹介がメインの内容です。皆さまへの感謝の気持ちを直接込めたいという思いから、ゴムバンドで一冊ずつ手作業で製本しました。また日本語と英語のメニューを別々に作ったり、ページ内に併記したりするのではなく、左から開くと日本語、右から開くと英語という両開きの体裁にしており、分けへだてのない、言語を超えたコミュニケーションを心がける私たちの姿勢を表現しています。また、あえて分厚い読ませるメニューブックにした背景には、近年、人々が食事の際にスマートフォンを見ることが多く、せめてお店にいる時だけでもデジタルデトックスし、マインドフルにすごしてもらいたいという願いも込めています。

メニューブックに記載したコンセプトや、オーナーの益子さんの挨拶文なども、ワンネスを意識したものとなり、縁起を存分に感じさせる内容です。

<コンセプト文>

『私たちはみな、地球、大地から、大いなる恵みを受けとり“いま、ここ”で、生きています。それはつまり、私たち自身がこの地球の構成要素であり、すべては繋がっているということ。繋がりを感じ、大いなる恵みを享受している“いま、ここ”に気づいた時、心からの感謝の念が溢れ、“Compassion”(コンパッション)=共に生きるための思いやりの気持ちが生まれるはずです。そのコンパッションこそが、幸せを感じられる道になる。そんな体験をするきっかけ作りができたなら。それこそが、私たちのビジョン「Make the World Smile for Peace」への大きな一歩であると信じています』

<挨拶文>

“Pizza 4P's代表の益子です。私たちのビジョンである「Make the World Smile for Peace」は、東京 練馬での私自身の経験に由来しています。かつて親友の死に直面し、その悲しみから立ち直りきれずにいた際、自宅の庭に友人たちとピザ窯を作り、ピザパーティーを行ったことがありました。その時に「人に喜んでもらうことが、自分の幸せに繋がる」、この一見些細にも思えることが、自分にとっては強烈な体験として心に響きました。

一緒にピザを嗜んだ友人への感謝から始まり、ピザやそこにのせる食材、食材を生産する人々、人間以外の生き物だったり、世の中との繋がり…。散らばった点と点とが急に繋がったような感覚を得られ、その瞬間に「他者に対して思いやりを持つことで、自分自身が満たされる」ということを実感しました。当時、ただただ「自分は足りていない」と思い悩んでいた私にとって、目から鱗の体験でした。「自分の幸せとは、自分で決められる」、そう発見した瞬間でもありました。

今回の日本出店にあたり、自身の経験を少しでも多くの方に味わっていただきたいと考え、「ワンネス」と「コンパッション」をテーマに、食体験を通じてお届けできる喜びを惜しみなく盛り込んだつもりです。

「美味しい」や「楽しい」というポジティブなきっかけから、その次につながる「ありがとう」「嬉しい」「生きていてよかった」「目の前の人といられて良かった」「この世に生を授からせてくれた両親、その祖先に感謝」など、私の感じた点と点とが繋がる「ワンネス」な瞬間を、ほんの一瞬でも感じてもらえたなら、この上なく幸せです。

Pizza 4P'sは、本当に多くの方々のご支援に支えられて存在しています。関わっていただいた方々すべてに心から感謝し、まだまだ理想とは程遠く、至らないことが多いのが実情ではありますが、少しでも恩返ししていけるように努めてまいります。これからも、どうぞ末長くご支援のほど、よろしくお願いいたします。

それでは良いひとときをお過ごしください”。

この益子代表のメッセージに、私は心が震えました。このような考えを持った方のレストランで食事してみたいと、チームの一員である私も純粋に思えました。メディアやSNSなどでも、コンセプトや考え方に共感いただくことが多く、実際に計測してみたところ、コンセプトや雑誌のようなメニューブックへの言及が7割を超えるという結果が出ました(2024年1月時点)。もちろんシェフやサービスの方々の活躍や尊敬は言うまでもありません。

生きものである食材と向き合い、それらを育んだすべての自然、地球、業種を問わず関わった生産者の方々、シェフ、サーブする仲間、ゲストの皆さまへの感謝。そのすべての繋がりや想いを表現した空間、体験を提供し、私たちも皆さまも分け隔てのないコンパッションであたりを包みこむ、心がポッとあたたかくなる場を作ることにコミットしたお店は、おかげさまでいまでは予約のとれない人気店になりました。

メディアの取材もたくさんいただきました。そのなかでIDEAS FOR GOODというサステナビリティをテーマとしたWebメディアの冨山恵梨香さんから「確かに感じられたのは、私たちは、取り巻くすべてのものから恩恵を受けて生きているのだということだ。すべてのものの裏側に、想いが見えたからだ。そしてそれは、人に対してだけでなく、海、森、湖、川、地球に存在するもの、そのすべてとつながっている、という感覚だった」とコメントをいただきました。我々が伝えたいメッセージを的確に、いやそれ以上に昇華して受け取ってくださっていると感じ入り、涙腺が緩みました。

<IDEAS FOR GOODの記事>

https://ideasforgood.jp/2023/11/27/pizza-4ps-japan/

●「食べる瞑想」のできるピザレストラン

ピザレストランでは、ティク・ナット・ハンのプラムヴィレッジなどでも行われている「食べる瞑想」のプログラムも実施しています。Zen Eatingのももえさんにプログラムを開発いただき、メニューブックに掲載しているQRコードからその場でアクセスすれば、ももえさんによる食べる瞑想のレクチャーを体験できるようになっています。さらにリアルなワークショップも開催。ももえさんのガイダンスを聴きながら、実際にバーニャカウダーやピザを食べながら瞑想を行いました。

参加された方から「38億年の生命のつながりを感じる。目の前にあるいのちとその祖先に思いを馳せながら食べるという行為は、自分自身がその循環の一部であり、地球の恵みを大いに受けていることを実感する」という感想をいただきました。我々が想像していた以上の豊かな感性でメッセージを受け取ってくださり、とても感銘を受けました。食べる瞑想を店舗で実施して本当に良かったなと心より思えた瞬間でもありました。他にも「食べ物のエネルギーをここまで感じたのは初めて」「ジャガイモを一口食べた瞬間に太陽や自然の恵みを感じて、もの凄く幸福感を感じた」などの感想を参加者がシェアしてくれました。ただありのままを観察する原始仏教の食べる瞑想とは一線を画す内容ですが、縁起を身体的に理解できる内容になっています。

世の中は多様化、複雑化がどんどん進んでいます。この流れは前時代の大衆的なプロパガンダが崩壊することでもあり良い傾向ですし、実際に私たち一人ひとりは絶対に他者には分かり得ない成り立ちをしているので、そうあるべきだと思います。それをしっかり腹落ちさせることにより、他人に寛容になったり、リスペクトし合うような空気感が育まれることでしょう。しかしながら、逆に内と外をはっきり分けて考える側面も生じるため、繋がりが気薄になることもあるかもしれません。ですから、私たちは同じ世界を共有している仲間でもあり、同じような性質を持ち合わせている存在同士であるという視点に気づかせてくれる、ワンネスのような一体感やそこから湧き上がるコンパッションは大事だと思います。気候変動や紛争など地球規模で物事を考える必要が増える中、大いなる繋がりの中で生きているという感覚は、今後ますます必要になるでしょう。

3 世界の捉え方を変えて縁起を自分ごと化する

「あらゆるものの実体はない」

「自分は、実は存在していない」

仏教関連の書物などを読んでいると、このような記述がたびたび出てきて、素人の私はたびたびドキッとさせられました。

縁起は、皆さまご存じのとおり「すべての事象が、互いに関係し合って存在している」という意味です。人も物も、あらゆるものがお互いの関係があってはじめて成り立っているので、固定化された絶対は存在しないという考え方。仏教では「空」という思想もよく出てきますが、こちらも時間、場所、場合どれか一つでも条件が変われば事象が変わる、つまり固定化した実体はない、ということなので、本質的には同じ意味合いだと考えられます。

先ほど、店舗メニューの材料のところでも考察しましたが、「ピザ」を1枚焼くためには、具材や小麦、さまざまな生産者のドラマがあり、ほんの少しでも違っていたら、目の前にいまあるピザはできないのです。このことを、もう少し解像度を上げてイメージしてみると、自分がいて、他人がいて、動物がいて、物があって、自然があって、社会があって、地球があって、宇宙があって、それらすべてが関わり合い、繋がり合いながら存在しています。私たちの体も、実は固定化された実体はありません。日々、老いていきますし、細胞も7年〜10年で概ね入れ替わっています。

そうはいっても、絶えず縁起をイメージしながら生きることは、なかなか難しいです。私もそうでした。しかしながら世界の捉え方を変えてから、格段にイメージしやすくなりました。皆さんは、自分は世界の一部だと考えてらっしゃいませんか? 私もずっとそのような考えをもとに生きてきました。広い世界があって、その中に日本があって、その中に自分は住んでいて…というようなイメージを持っていました。それは世界地図などの2Dの世界に慣れていることもあると思いますし、集団の中の個を重んじる日本の学校教育の影響もあるでしょう。ところが、自分の感情や感覚は世界の誰にも分かりません。たった1人の自分の世界です。そう考えると、この世界は自分が開いているとも言えます。つまり一人ひとりが自分の開いている世界を持っており、それが折り重なりながら一つの世界を共有しているというイメージです。このイメージに立脚すれば、いま目の前に起こっていることはすべて自分の開いている世界なので、美しくあるべきですし、優しくあるべきですし、起こったことすべてを自分ごととして受け入れることができます。すべての繋がりが自分をカタチ作っているんだと、縁起を身体的に理解できるようになります。

具体的な例で説明します。会社勤めをしていて、いつも細かな部分までうるさく、カッとする上司と、仕事がゆっくりかつヌケのある部下に困っているとしましょう。「ハズレの上司と使えない部下で運が悪い」と思ってしまうのは簡単です。でも、そう思うと、「ハズレの上司と使えない部下に囲まれた運の悪い自分」が固定化されてしまいます。これをどういうふうに受け止めるかは、本当にその人の自由なのですが、例えば、「私の日々は、上司の高い期待に応えるために自らを磨きつつ、後輩や部下の成長を支えるやりがいに満ちたものです」と言うことだってできるのです。道に落ちているゴミひとつとってもそうです。「拾うべきだと道徳で習ったから」「神様が実は見ていていいことがあるから拾う」とか、義務感や損得で拾うことも自由ですが、「まわりにいる人たちが気持ちよく過ごせるよう、自分のまわりをきれいしておけたら、とても気分がいいですよね」と、自発的に拾いたくて拾う方向にもっていくこともできます。

もちろん自分も完璧にできているわけではありませんが、さまざまな場面で縁起を自分ごと化することで、物事をポジティブに捉えることが多くなりました。隠徳(いんとく)という隠れて善行を積むことの大切さを説く言葉があります。私もそれなりに意識して生きてきましたが、このイメージで捉えると、「あれっ、これって隠徳ではなく、すべて表じゃん。自分の世界なんだし」と思うようになりました。

このイメージの転換は比較的行いやすいと思いますし、あらゆる場面で役に立ちます。すべての事象を自分ごととして受け入れるので、良いことは素直に受け取り、悪いことがあっても落ち込んだり、悩んだりすることが減り、未来へ向けてすぐに思考を切り替えることができます。ビジネスのさまざまな判断にも有効です。何かがあってもチームのせいにすることなく、自分のことなので、仕組みで解決する方向に自ずと意識が向かいます。メンバー同士を尊重し合ううちに良い空気感が醸成されるようにもなりますし、自ずとチームビルディングやコミュニティの活性化に繋がります。

もし何か、日常的に違和感を抱えることが多いのであれば、自分が世界を開いているという感覚で縁起を自分ごと化して生きてみると、生きやすくなるかもしれません。

第7回に続く

第5回 原始仏教の到達点「悟り」とそれに至る「瞑想」の重要性③

第7回 諸行無常―変化を制する者は、長期的な成長を果たせる