中村圭志(宗教研究者、翻訳家、昭和女子大学・上智大学非常勤講師)

ジャンルを問わず多くの人の心に刺さる作品には、普遍的なテーマが横たわっているものです。宗教学者であり、鋭い文化批評でも知られる中村圭志先生は、2023年に公開された是枝裕和監督・坂元裕二脚本の映画『怪物』に着目。カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞したこの話題作の背後に「宗教学的な構造」を発見し、すっかりハマってしまったそうです。大学の講義で学生たちも驚いた独自の読み解きを、『WEBサンガジャパン』にて連載。全六章(各章5回連載)のうちの第二章です。

第二章 神話の中の聖域 湊と依里の〝銀河鉄道〟[4/5]

■退避空間としての「聖域」

イラスト:中村圭志

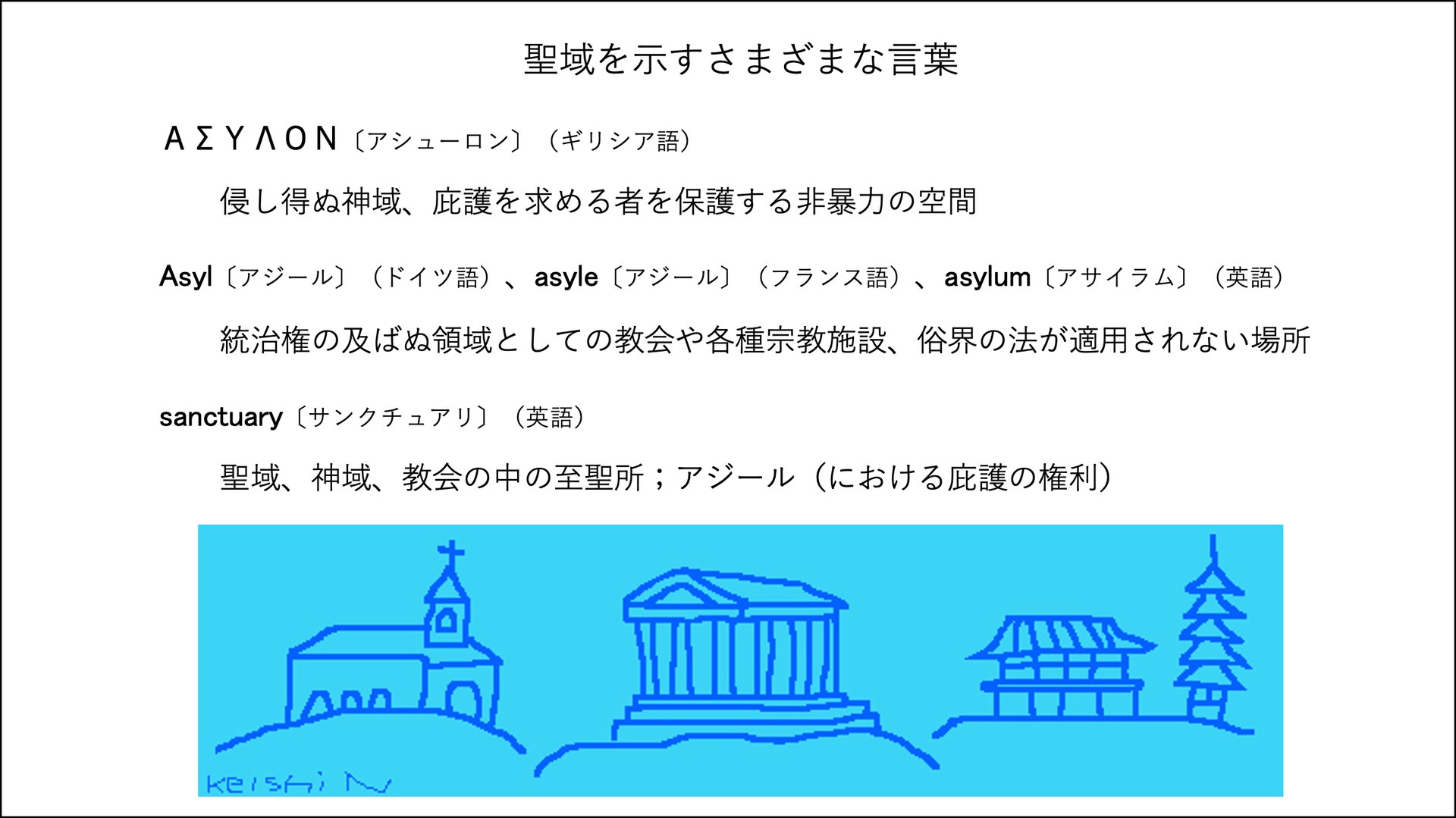

私は湊と依里が隠れ処にしている電車車両のことを「聖域」と呼びました。それはこの電車が銀河鉄道を想起させるので、神話めいた雰囲気をまとっているからなのですが、それだけではありません。もともと、神殿、寺院、教会などの聖域には、俗世で追い詰められた人を保護する「退避空間」としての機能があったからです。

統治権が及ばない治外法権の区域をアジールあるいはアサイラムと呼ぶことがありますが、この語は古代ギリシアで聖域を意味したアシューロンに由来します。ギリシア神話の昔から、神殿の聖域には庇護を求める者を殺害から守るというような機能がありました。旧約聖書の世界でも、「逃れの町」と言って、たとえば間違って人の死を招いてしまった人が逃げ込むことのできる町が宗教的に定められていました。そして中世ヨーロッパでも、指定された教会に大なり小なりのアジール権なるものが設定されました。中世日本の寺院にも同様の機能があり、江戸時代にも幕府指定の2つの寺院が「駆け込み寺」として、暴力夫から逃れた女性を保護する働きを認められていました。

同種の機能は宗教施設に限られてはいませんでしたが、すべてひっくるめてアジールやサンクチュアリ(聖域)などと呼ばれます。

![中村圭志 「映画『怪物』を宗教学的に読み解く」[第二章 4/5]](https://image.osiro.it/pass/main_images/496978/images/original/2-4.jpg?1752716365)