手束耕治(公益社団法人シャンティ国際ボランティア会(SVA)専門アドバイザー/認定NPO法人ハートオブゴールド東南アジア事務所副所長/立正佼成会現地嘱託(仏教研究所支援事業)/カンボジア日本人会元会長)

ベトナム戦争が終わった年、1975年にはじまり79年までつづいたポル・ポト政権により、150万人以上が犠牲になったとされる。そしてそれに続く内戦で深い傷を負ったカンボジア。1991年のパリ協定で平和が回復し、国連UNTACの介入により社会が回復し、国が復興してきたと歴史は語る。しかしそれは一面的な見方にすぎない。最も悲劇的な時にも人々の心の奥深くに生き続けた仏教は、社会と文化そして深く傷ついた心が再生するときに光を放ち大きな力となってきた。そしてその回復のプロセスにおいて精神的支柱となった人がいる。カンボジア仏教長老のマハ・ゴサナンダ師である。カンボジアの復興の歴史を渦中で伴走されたカンボジア国際協力の草分け、元シャンティボランティア会カンボジア事務所所長の手束耕治さんにご自身のカンボジアでの活動と、マハ・ゴサナンダ長老の思い出、身近に接した活動の様子などをうかがった。貴重な歴史の証言を全4回に分けて連載。第1回は手束氏ご自身のお話と、カンボジアの略史をお届けする。

第1回 カンボジア難民キャンプにいたるまで

■第1章 「人の苦しみを救うのは仏教」という確信

●学生時代に進路先としてシャンティ(SVA)と出会う

──今日はお会いできるのを、とても楽しみにしていました。手束さんの経歴をお話しいただくことそのものが、カンボジアのエンゲージドブディズムの姿を知ることに繋がると思っています。よろしくお願いいたします。

手束 ありがとうございます。カンボジアに住んでいますし、私の知っていることを話すことが何かお役に立てればと思いますので何でも聞いてください。私もそろそろ70歳で最近、記憶が薄れつつあるので、つっついていただかないと出てこないですから(笑)。

──手束さんのカンボジアでのご活動と、その活動の中でゴサナンダ長老とどのような形で出会われて、どのようにゴサナンダ長老の姿を見てこられたのか。また、仏教はカンボジアにおいてどういう役割を果たしているのか、社会的な面についてうかがわせてください。

まず最初に、手束さんの個人史的なことをうかがいたいのですが、そもそもカンボジア支援にかかわった経緯をお教えください。

手束 そうですね。仏教でいえば仏縁みたいなもので。私は駒澤大学仏教学部の出身なんです。同級生が曹洞宗のボランティアで難民キャンプに入るというので募金をしたり、大学院に入ってからは、ユニセフが学生会員というのを初めて立ち上げましてね。アフリカの飢餓があったので、みんなでバザーをやって収益を寄付したりしていましたね。

大学院を出る際に、先生から「おまえ、博士課程に行くのか、お寺に行くのか。どっちでも紹介してやるぞ」と言われたのですが、正直、どちらもあまりしっくりこなかったんです。大学院に行っても重箱の隅をつつくような研究をしなくてはならないし、お寺に行っても……。ご存じのように駒澤は曹洞宗の大学なので、仏教学部の半分が一般の方、半分がお坊さん。とにかくお寺の出自の方が多いんですよね。同級生にもお寺の後継ぎがいて、いろいろ話を聞いていると、とくに管理運営面ですね、「いや、お寺って実は大変だな」という話ばっかりで。お寺の維持は、はたから見ているよりも本当にいろいろなことがあるし、「お寺に行ったら行ったで、雑務に追われるんじゃないか」と感じていて。なので、紹介してもらう先はあったのですが、「いや、ちょっと待ってください」と。

それで途上国の問題を自分自身の大きなテーマにしたんです。私は、やっぱり人間の苦しみを解決するのは最終的には仏教だと思って、仏教をするために大学にも通っていました。それで、「何かご縁がないかな」と思っていたら、ちょうどシャンティボランティア会【*】(当時の曹洞宗ボランティア会)が、ボランティアを募集していたんです。大学に仏教青年会があって、私は参禅部だったのですが友人が仏教青年会に所属していて、友人から「おい、手束、おまえ、ボランティアしたいと言っているけど、曹洞宗ボランティア会の人と話してみる?」とボランティア会の方を紹介されました。その方に「難民キャンプでの活動、どうですか?」と誘われて、それにパクッと食いついたんです。1984年でしたから、ちょうど40年前ですね。

【*】シャンティ国際ボランティア会(SVA):1980年に、カンボジア難民キャンプ支援のために立ち上がった「曹洞宗東南アジア難民救済会議(JSRC)」を前身とする団体。1981年に曹洞宗ボランティア会に改名後、1999年から社団法人シャンティ国際ボランティア会として教育を中心に国際的な支援活動を続けている。(https://sva.or.jp/ )

カンボジア在住の手束耕治氏とZoomを通じてインタビュー

●目的意識をもって仏教を学ぶ

手束 今でも当時のことはよく覚えています。その頃、シャンティボランティア会は五反田のワンルームマンションが拠点で、スタッフがみんなボランティアでやっている団体でした。「仏教を基盤にした活動をしている団体メンバーとして、ちょっと現地を見てみる」程度の気持ちで難民キャンプに行ったんですね。私は難民のこともあまりわかっていないし、向こうの仏教もわかっていないけれど、とにかく現場を見てみようと。そんなスタートです。

それで、シャンティボランティア会の活動ボランティアとしてタイにあるカオイダン難民キャンプというところの担当になりました。そこは7万人ぐらいのカンボジア難民が避難生活をしていました。年齢で言うと29歳。私は浪人をしていて、修士も2年だぶって、かなり遅れて大学を出たんです。自分を探す旅が長かったんですよ。

──そうだったのですか。もともとボランティアを志していたのではなく、仏教を学ぶために大学院まで行かれていたのですね。

手束 そうなんですよ。水野弘元(こうげん)先生の原始仏教の講義を聞きたくて駒澤に入ったんです。そもそもは仏教専攻志望ではなくて高校時代は理系でした。分子生物学に行こうと思っていたんです。当時、公害問題などが取りざたされている時代でしたから、やっぱり遺伝子、分子から問題を解明しないとと思って。でも、浪人もしましたが、「いや、世の中はそれだけでは苦しみは解決しない。究極は仏教だろう」と思いましてね。それで駒澤に入ったのですが、水野先生が学部で講義をされるというので聞きたいと思って入ったら、先生は学部を辞めて大学院に行かれた、みたいな。そういうご縁でした。でも、ありがたいですね。間違っていなかった。そのご縁がなかったら今の私はない気がします。

──志があって、生きる方針が定まっていたんですね。

手束 とんでもないです。でも、大学に入って、それまでで一番勉強したんじゃないかと思います。仏教が好きだったので。亡くなられましたが平井俊榮先生という、学長にもなられた方のもとで学んだ中論とか、いろいろな仏教書を読みしたね。ゼミで中論をやり、クラブは参禅部。もうどっぷり仏教につかっていました。

──参禅部とは、坐禅をする部活ということですか?

手束 そうなんですよ。駒澤は曹洞宗の坐禅の伝統があるので参禅部があって、お坊さんも在家の方もたくさん入部します。参禅部の特権は、駒澤の坐禅堂が、いつでも使えること! あと、春は合宿で伊豆のほうで、内山興正老師がまだ生きておられたので、そういう有名なご老師の方に1週間、参禅させていただきました。それは、すごく大変でしたね。授業のことはほとんど覚えていないですが、そちらのことは覚えています。

──仏教教理と実践とを、両方学んでおられたんですね。

手束 そうですね。やっぱり仏教は戒定慧(かいじょうえ)の三学なので、学ばなくてはいけないというのを身をもって。

──では最初に、タイのカンボジア難民キャンプに行かれたということですが、ある程度、上座仏教のこともわかっていらしたのですか。

手束 いえ、とんでもないですよ。上座仏教の「じ」まで行かないんじゃないですかね。私はゼミでは中論をやったのですが、卒論は「原始仏教における空の概念」というテーマでした。中村元先生のご本はほぼ全部読んでいましたが、それに基づいて原始仏教の中で空をどういうふうに表しているかをテーマにしたんです。なので、パーリ語自体はやっていません。やればよかったと思うんですけどね。「原始仏教」はやったのですが、東南アジアに広がる「上座仏教」ということではちょびっとですね。

●タイのカンボジア難民キャンプで活動開始

──タイの難民キャンプでは、具体的にどういう活動をされていたのでしょうか?

手束 当時からシャンティは、いろいろな教育文化活動を展開していました。私が担当したのはユースセンターといって、もともとはオランダの財団の支援を受けてConcern Worldwide (コンサーン・ワールドワイド https://www.concern.net/ )という団体がが活動していたのですが、その団体が撤退することになり、シャンティが引き継ぎました。

シャンティはその時点までに難民キャンプでいろいろな宗教・文化・教育活動をやっていたので、その団体の活動を受け継ぐことになりました。シャンティの活動としては、まず出版がありました。難民キャンプの中に出版印刷所を作って、百何十人という難民の方に来ていただいて、編集・印刷・出版とぜんぶやっていました。

私がタイに行ったのが84年の3月です。いきなり難民キャンプには行かず、バンコクの事務所でやることがあるからと、最初は印刷所で刷るカンボジア語のコピー原本を袋に詰める作業をしていました。原本はそれこそ何百冊。私はカンボジア語が読めないので、難民として逃れてきたすごく有名な学者さんと、在地のカンボジアの方々と協力して、皆さんがカタログを作って袋にちゃんと書いたのを、私が詰めしていく作業をします。500~600タイトルあって、暑い中、それを2~3か月かけてやりました。それが原本になって、それからまず復刻。そして、いろいろな出版物を難民の方と作っていくんです。袋は日本でもオーソドックスな茶封筒の大きなサイズのものみたいなやつです。それに棚積みした中身を1つずつ、傷まないようにきれいに入れていきます。そして必要であれば難民キャンプに行って、それを原本に刷り増ししていきます。難民の方が増えてきて編集もできるようになると、新しく難民キャンプの中で本を出版していきました。

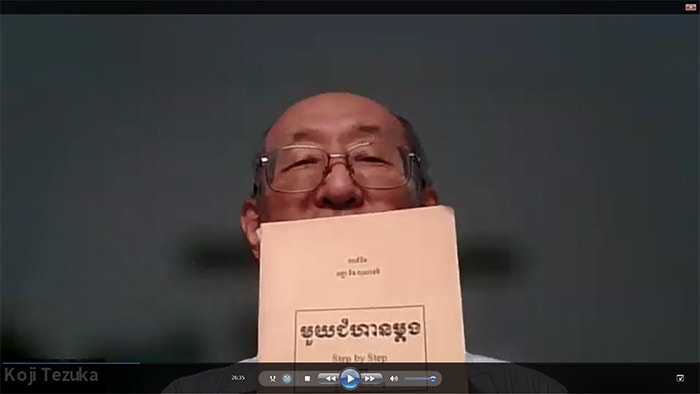

難民キャンプで印刷されたマハ・ゴサナンダ師の『Step by Step』(クメール語版)

●ジェノサイドが進む中、僧侶は経典を肌身離さずもって逃げた

手束 「原本」とされた最初の何百タイトルかを、どうやって集めたか。これがすごいのです。カンボジア国内には入れないですよね。当時は、カンボジアのお坊さんもタイに逃げてきてお寺に住んでいました。国境あたりのタイのお寺を日本人ボランティアがずっと回ってお願いして、借りてコピーして戻すという作業を何か月もかけて行ったのです。そうやってカンボジアの書物を遺しました。カンボジアのお坊さんは逃げるときに、1人何冊かずつにしても、やっぱり肌身離さず書物を持っていたんですよね。あまり大きいものは持っていけませんから、ティピタカなどはなかったですね。ダンマパダ注釈とか戒律の本とか、それでも200~300タイトル、仏教の本がありました。それ以外に『ヒトーパデーシャ』や『ラーマーヤナ』などの説話文学。カンボジアの代表的な文化書といいますか教養書といいますか、そういうものを皆さん、持って逃げてきているんです。

──なるほど。84年だとカンボジア国内では四派による内戦が激しいころですね。

手束 ご存じのようにカンボジアは、ベトナム軍が侵攻をしてヘン・サムリン政権が成立してカンボジアの再建にあたろうとしたのに、国際社会が認めてくれなかったんですよね。ポル・ポト派、ソンサン派、シハヌーク派が連合して、そちらを国連が認めましたからね。

──国際社会は無理解でした。

手束 私が行ったのは、ちょうどその時期です。だから国境で内戦をやっていました。84年の12月にベトナム軍がヘン・サムリン軍と合同の大攻勢をするんですね。何万人も正規軍を連れてきて、ポル・ポト派も拠点からタイのほうに逃れたという大攻勢。12月のクリスマスイブから始まったんですけど、砲声がちょうど2週間ぐらい、24時間、響きっぱなしですよ。タイの難民キャンプは国境から5~6kmなので、カンボジアの村が砲撃されて黒煙が上がるのが見えるし、音も聞こえます。さすがに5~6kmあるので弾は飛んでこないですけど、みんなものすごく緊張しましたね。

寺で休息する法の行進の女性修行者たち

●難民支援で伝統文化の大切さを痛感

──難民キャンプで、はじめは出版関係に携わりながら、その後は主に若者に対する教育活動的な支援をされていらしたのですか。

手束 そうですね。10種類くらいのプログラムがありました。伝統文化的には伝統舞踊教室や伝統音楽教室ですね。私は当初、難民キャンプでそんなに文化の授業が大事だと思っていなかったので、目を開かされる想いでした。

プノンペンの王立芸術大学で先生をやっていた方の9割以上が殺されたのですが、生き残った方のうちのおふたりが難民キャンプで子どもたちに教えていました。非常に厳しいのですが、子どもたちが一生懸命、古典舞踊や民族舞踊を勉強しているのを見て民族の文化はすごく大事だと痛感しました。難民キャンプなので貧しいものを着ていたりする状況下で「受け継いでいかなければ」という緊張感というか、その雰囲気に圧倒されました。

──そこで途絶えたら後世に伝えられず消えてしまうわけですから、緊張しますね。

手束 そうです。で、なんと、その中の1人の方が今、カンボジア難民で日本に定住したカンボジアの子どもたちにカンボジア舞踊を教えています。伊東クリスナさんというんですけどね。びっくりしました。彼女は、私が難民キャンプにいたときにはまだちっちゃな女の子でしたが、今は立派になって次の世代のために教えている。感動ですね。

伝統舞踊や伝統音楽以外にも、若い方はテコンドーやバレーボールなどをやっていました。また、タイは、難民キャンプにずっと居続けることを認めていませんから、将来、外に出るための職業訓練もしていました。ラジオの修理とかミシンでの縫製、それにカンボジアの人は編み物や刺繍が得意なので、そういう授業もありました。あと、カンボジアはアンコールワットに見るように石彫(せきちょう:石の彫刻)が得意なので石彫のクラスとか絵画のクラスなども。全部、カンボジア人が先生になって教えていましたね。あとは図書館活動ですね。そうしたクラスを全員あわせると、若い方が300~400人いました。

──ポル・ポト以前のカンボジア、シハヌークの時代は文化的に豊かだったことがリティ・パニュが監督した映画『消えた画』などでわかります。豊かな芸術の土壌があった。しかし、人は殺されフィルムは焼かれ、全ての作品が壊された。同じことがすべてといっていい文化的側面で行われていたでしょう。いったいそれらをどうやって復活させていくのか。考えると途方に暮れる事態です。しかし難民キャンプの中でそうやって伝統が受け継がれていのですね。

手束 そうですね。アイデンティティを守る強さというか。出版もそうですね。生き残った字を書ける人がいろいろな出版物を、手書きでステンシルに写して輪転機をまわして、それを難民キャンプ全員に配っていましたからね。

──素晴らしい取り組みです。

手束 おっしゃったように、途絶えそうなものを残そうとした、復活させようとした活動もありましたよ。実は踊りや音楽って学校教育の中で残せるものではないんですよね。ですから、カンボジアで伝統的に受け継いできた踊りなどの文化的なものの中には、できる方が亡くなって途絶えたものもあると思います。なにしろ9割以上が殺されたわけですからね。修練を積んだ人の技が、どこまで復活できたのか、ちょっとわからないですね。100%復活は無理にしてもね。

同様に、仏教研究所もご存じのように職員のほとんどが殺されて、カタログも残っていない。何があったか、わからないんです。本は山積みになっていたそうで、いわゆる貝葉経(ばいようきょう)は奇跡的に残っていて。ただ仏教研究所は建物しか残っていなかったので、スタッフもいないし、どうしようかとなって、王宮や国立図書館、プノンペンの大きなお寺などの4か所ぐらいに分けて保管していました。フランス国立極東学院の人たちは偉いですね。そういうのをちゃんと保管して置いてあるんですよ。完璧ではないですが、傷まなかったものはそうして保管していて、私も見に行きました。で、今はそれは、王宮の銀寺の経堂に返されました。

──経典も少なくとも一部は残されて、受け継がれていく形ができたということですね。

手束 私もまだ全部把握していないのですが、極東学院が関わったものは銀寺の経堂に安置されたと思います。

──シルバーパゴタですね。銀寺というのですか?

手束 床が銀のタイルなので銀寺と呼ばれています。銀寺はエメラルド仏とダイヤモンド仏がある、カンボジアの中心的なお寺です。国王とかの戴冠式はまた別のところで行われますが、ぜんぶが王宮だということで。

(つづく)

カンボジア略史

ポル・ポト時代の惨劇を伝える写真

・第一次インドシナ戦争(1946~1954)

仏領インドシナの独立戦争。ベトナム民主共和国とフランスの戦争。北緯17度線で暫定境界線。

・1953年11月9日

仏領インドシナからカンボジア王国独立。100年に及ぶ占領の歴史を終わらせる。

・1954年。ジュネーブ協定。フランス撤退。ベトナム、ラオス、カンボジアの休戦。

・第二次インドシナ戦争(1961~1975)いわゆるベトナム戦争。

・1953~1970年「カンボジア王国」

立憲君主制。

シハヌーク国家元首の統治/ベトナム戦争のカンボジアへの拡大/シハヌーク曰く、自分の思想は「仏教社会主義」/日本へのコメ支援/日本への賠償請求権棄却/映画産業繁栄

・1970年3月18日

シハヌーク追放/クーデター/内戦へ。

・1970~1975年 「クメール共和国」

共和制。

上座仏教が国教。

ロン・ノル将軍体制/日本にカンボジア留学生受け入れ/日本政府「日本橋」完成/仏教団体による農業研修所支援。アメリカ傀儡のロン・ノル政権のクメール共和国。シハヌークを支持する共産主義勢力と国を二分する内戦/1970年~73年の間に、997の寺院が破壊された。両陣営ともに上座仏教を信仰。しかし共産陣営の僧侶は出家を否定され、銃を持ち闘争に参加させられた。カンボジア王国以来のサンガとは別のサンガが作られた。

・1975年4月17日

ポル・ポト派プノンペン入城

・1975~1979年

「民主カンプチア」

共産制

ポル・ポト体制

ポル・ポト政権による自国民大虐殺(150万人~200万人。正確な人数は不明。人口の約三割)/ポル・ポト政権が留学生帰還を要請/イエン・サリ外相の日本訪問/日本のインテリを含め国際社会はポル・ポト政権に好意的/机上の理想主義が徹底された/大量の餓死者は意図されたものではなく政権の無能によるもの/紙幣廃止/都市から農村への強制移住/人力による灌漑/僧侶の強制還俗/僧侶殺害/仏教弾圧/インテリが虐殺された/子供が各地域の権力を持った/秘密主義が徹底され指示系統は「オンカー」と呼ばれ、疑心暗鬼による相互監視社会が生まれた/国連はポル・ポト政権を承認し続けた。

・1979年1月7日

ベトナム軍がプノンペンに入城してポル・ポト政権崩壊。

内戦の中で大量の地雷が埋設され、多くの人々が手足を失った。

法の行進の中で足を失っても生きられることを伝える「地雷教育」が行われた

・1979~1991年 「カンプチア人民共和国」

社会主義体制(人民革命党)

◎ヘン・サムリン政権。ポル・ポト派クメール・ルージュは北西部のタイ国境付近に移動してゲリラ化。大量の避難民が発生。膨大な量の地雷が敷設される。

◎日本からJVCやSVAなどのNGOが支援開始。

◎ベトナムが実効支配する人民革命党政権を国際社会が承認せず。社会主義勢力のベトナムを拒否する西側の論理がはたらいた。ASEANも反共的な方針でカンボジアは加盟できず。カンボジアのアセアン加盟は1999年まで待たねばならなかった。

◎1979年1月のプノンペン陥落でベトナム傀儡のヘン・サムリン政権が誕生したが、国際社会はこれを認めず。国連も承認しなかった。

◎一方で国際社会は人民虐殺のクメール・ルージュと、シハヌークが立ち上げたのがフンシンペック党と、ポル・ポト以前の王国最後の首相ソン・サン派による三つ巴の民主カンプチア連合政府(「三派連合政府」)を正当な政府とみなし国連に議席も得ていた。

◎内戦はベトナム傀儡の人民革命党と、それ以外の三派の連合で戦われた。

◎実効支配するヘン・サムリン政権が国際的承認を得られない間、カンボジアを支えたのはソ連を中心とした社会主義諸国、UNIEF、WFPなどの国連機関、それに自由主義圏のわずかな国際NGOであった。まさに手束耕治さんたちの力。

◎当の人民革命党は仏教を庇護して国民から正当性を得ようとしたが、出家は制限され、50歳以下の男子の出家は禁止。社会主義勢力としての戦力低下を恐れた。

◎1989年に社会主義体制を放棄した。四派の内戦

※四派のうち一つは、ヘンサムリン政権(人民革命党)。カンボジアはベトナムにより解放されたが、ベトナムの傀儡としてヘン・サムリン政権が生まれたが、国際社会は承認しなかった。

※残る3派はクメール・ルージュ(ポル・ポト派)とフンシンペック党とソン・サン派(KPNLF)の3派連合。国際社会はポル・ポト派を含む3派連合を承認し続ける。

※クメール・ルージュは、ポル・ポト政権下、自国民を虐殺するジェノサイドを展開したが79年以降ゲリラ化。

※フンシンペック党はシハヌーク元国王の率いた。

※旧王国首相ソン・サンが率いたクメール人民民族解放戦線(KPNLF)は、反共且つ共和制主張でアメリカとタイに気に入られていた。のちに仏教自由民主党に改名。その後、フンシンペック党に合流。

・1989年

第二回国連インドシナ難民国際会議(ジュネーブ)/難民流出国への支援へ

内戦激化

親ベトナム社会主義政権への国際社会の批判の一方で海外留学などで人材育成を推し進め、現在のカンボジアの基礎を作った時期でもある。

・1991年10月23日

パリ和平協定。カンボジア4派、国連、関係国による調印。UNTAC始動。

・1992年

自衛隊が初のPKO派遣。UNTACの指示下で活動。

・1993年5月23日

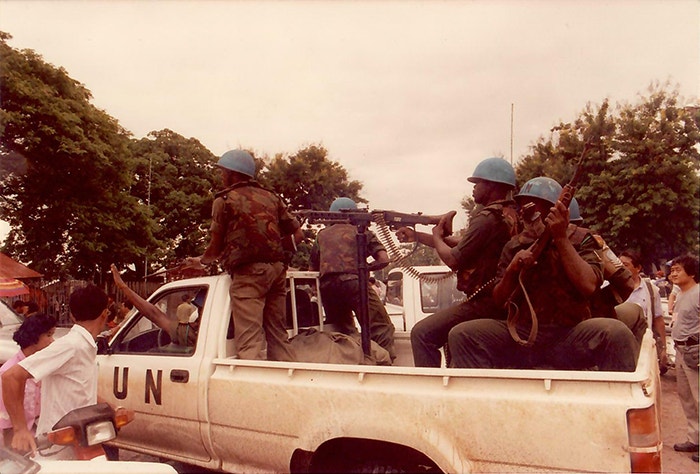

UNTAC(United Nations Transitional Authority in Cambodia:国際連合カンボジア暫定統治機構)管理下で総選挙。

「フンシンペック党」が第一党。第二党が「人民革命党」。連立政権。

1993年5月23日 制憲議会選挙第1日目の様子。

プノンペン市内のセントラル市場(後方)から選挙会場のオリンピック競技場に向かう法の行進同、選挙会場のオリンピック競技場を警備するUNTACの兵士同、選挙会場のオリンピック競技場で投票を済ませたソン・サン元首相(スーツを着て合掌している方)同、選挙会場を警備するUNTACの兵士と並ぶ市民同、1票に希望を込めて

※この総選挙の時の法の行進の受け入れ先がカンボジア国内最初のNGOの母体となった。それまでは海外のNGOのみが活動を認められていた。

・1993年9月、憲法制定会議

「カンボジア王国」成立(再生)

ノロドム・シハヌークが国王に復帰。

立憲君主制

・1997年

連立第二党の「人民党」のフンセン第二首相によるクーデター

・1998年

4月、ポル・ポト死去。キュー・サンファンとヌオン・チア投降。ポル・ポト派解体

7月総選挙で第一党は「人民党」、第二党が「フンシンペック党」

11月、フン・セン政権発足

独裁へ。

・2004年10月29日

ノロドム・シハモニ国王に即位(~現在)。シハヌークの六番目の妃の子。プラハで学んだバレエダンサー。映画出演もあり。妻子無し。

・2006年7月

クメール・ルージュ裁判所(カンボジア特別法廷)が裁判官らの宣誓で正式に活動開始。裁判始まる。継続中。

・2013年

総選挙。野党「救国党」躍進

・2016年

NGOへの弾圧

・2017年

「救国党」強制解散

・2018年

7月、総選挙。「人民党」圧勝。

・2023年

総選挙。最大野党「キャンドルライト党」選挙参加認められず。

フン・セン首相から長男のフン・マネット首相に政権移譲。フンセン独裁体制継続。根深い汚職社会が常態化。

【参考文献】

特別公開上映会『カンボジア現代紛争史とNGOの43年(2024年版)』

『東南アジアを知るための50章』(明石書店、2014年)

『カンボジアを知るための62章【第2版】』(明石書店、2014年)

『東南アジアの歴史[新版]:人・物・文化の交流史』桐山昇+栗原浩英+根本敬[著](有斐閣アルマ、2003年)

『ブッダの聖地2』アルボムッレ・スマナサーラ[著]/サンガ編集部[編](サンガ、2020年)

『微笑みの祈り:智慧と慈悲の瞑想』マハ・ゴサナンダ[著](馬籠久美子+野田真里[訳]、春秋社、1997年)

『ポル・ポト:ある悪夢の歴史』フィリップ・ショート[著]、山形浩生[訳](白水社、2008年)

"Step by Step:Meditations on Wisdom and Compassion," Parallax Press

"Maha Ghosananda:The Buddha of the Battlefield," Santidhammo Bhikkhu, Printed in Thailand by S.R. Printing Co.Ltd.

『東南アジア仏教史04スリランカ・東南アジア 静と動の仏教』(佼成出版社、2011年)

2024年9月24日Zoomにてインタビュー

構成:川松佳緒里

写真提供:日本山妙法寺、手束耕治/協力:馬籠久美子

第2回 ジェノサイドそして内戦からの復興を支えたカンボジアの仏教信仰

![仏教の力とカンボジア[1/4]](https://image.osiro.it/pass/main_images/494540/images/original/1.jpg?1754283122)