中村圭志(宗教研究者、翻訳家、昭和女子大学・上智大学非常勤講師)

ジャンルを問わず多くの人の心に刺さる作品には、普遍的なテーマが横たわっているものです。宗教学者であり、鋭い文化批評でも知られる中村圭志先生は、2023年に公開された是枝裕和監督・坂元裕二脚本の映画『怪物』に着目。カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞したこの話題作の背後に「宗教学的な構造」を発見し、すっかりハマってしまったそうです。大学の講義で学生たちも驚いた独自の読み解きを、『WEBサンガジャパン』にて連載。全六章(各章5回連載)のうちの、第三章です。

第三章 告白のダイナミックス ── 神と良心と禅問答[2/5]

第1の注目点──湊の葛藤の構造

■多重的なジレンマ

湊の苦悩はとても複雑なものです。

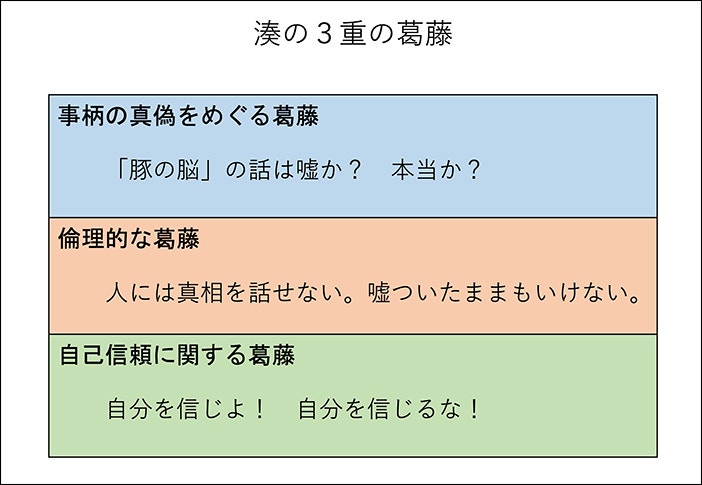

第一に、事柄の真偽をめぐる葛藤があります。依里と二人で電車の屋根の上で身の上話をしたとき、湊は「星川君のお父さん、間違ってるよ」と言っています。つまり「豚の脳」の話を信じていない。しかし、CTスキャンのあとで、湊は母に「湊の脳は豚の脳と入れ替えられてんだよ。そういうところ何か変って言うかさ、化け物っていうかさ」と泣き声で言っています。彼は自分の調子がおかしくなっているのは「豚の脳」のせいではないかと悩んでいる。つまり半分くらい「豚の脳」説を信じているのです。

第二に、湊には「豚の脳」について人に相談や告白をすることが封じられており、これが倫理的葛藤を呼び込んでいます。もし人に話したら、自分の存在が全否定されるかもしれない。母を悲しませ、依里を裏切ることにもなる。ですから、保利先生に関する嘘を告白することもできません。嘘をつくはめになった理由についても話さなければならなくなるからです。嘘を告白できない。自分はずっと嘘つきのままでいなければならない。

第三に、ここで意を決して状況を打開するには、自己への信頼というか、自信のようなものが必要です。しかしここには自己信頼に関するダブルバインド的葛藤があります。ダブルバインドとは、たとえば母親から「甘えてちょうだい」「うるさいから近寄らないで」と二重の信号を受け取った子供のような状況のことです。こんな状態が続くと、子供は精神を病んでしまう。湊の場合は、「自分を信じて立ち向かえ」という命題と「豚の脳であるような自分を信じるな」という命題の板挟みになっていると思われます。

事実関係、倫理、自己信頼をめぐる三種のジレンマがいつも連動して襲ってくる湊の苦悶は、実際かなりのものでしょう。LGBTQ当事者に限らずこうした状況に陥っている人々は少なくないのではないでしょうか。ここには聖俗のケア従事者にとって参考になる心理的・思想的モデルがあるように思われます。

![中村圭志 「映画『怪物』を宗教学的に読み解く」[第三章 2/5]](https://image.osiro.it/pass/main_images/505958/images/original/3-2.jpg?1755654601)