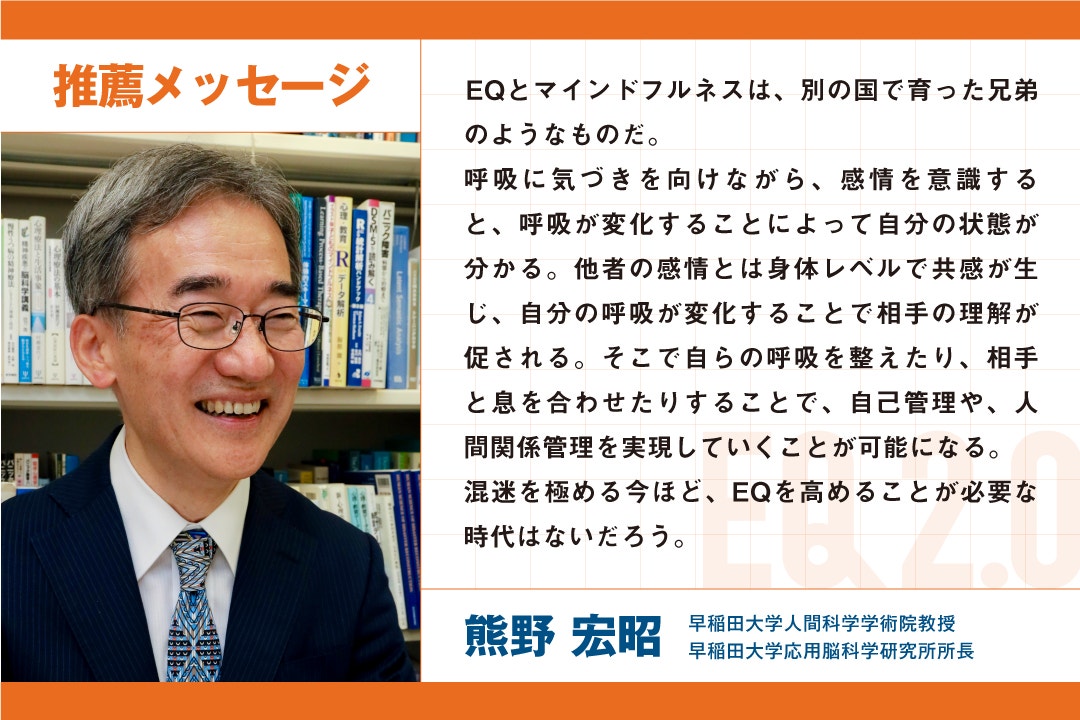

熊野宏昭(早稲田大学人間科学学術院教授)

『EQ2.0』&『実践!マインドフルネス』シリーズ 刊行記念

第7回 「私」を超えて:マインドフルネスが切りひらく無我の境地

マインドフルネス瞑想は、「自分をもっと理解したい」「人間関係を円滑にしたい」といった悩みに答える強力なツールです。呼吸や身体感覚に注意を向けることで、自分の感情や思考を客観的に観察する力が養われます。さらに、周囲の状況や他者の感情にも気づけるようになり、対人関係を調整する力(EQ)も自然と高まります。

この記事では、マインドフルネスを使ってEQ(感情的知性)をどのように高めるのか、マインドフルネス研究の第一人者である早稲田大学人間科学学術院教授の熊野宏昭先生が、具体的な実践方法とともに解説します。

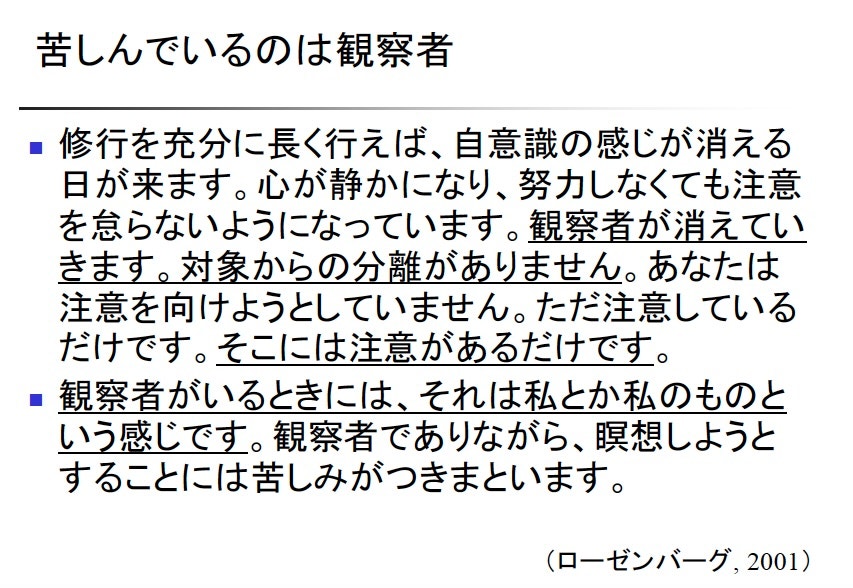

■苦しんでいるのは観察者

「私」というものはマインドフルネス瞑想をしているとどうなっていくと思いますか?

実は、観察者が消える日が訪れるのです。

「気づく、観察する」ということを練習していたのだから、観察している人がいるのは当たり前で、それが自分だろう──と当然のように思いますよね。

ところが、修行を充分に長く行えば、自意識の感じが消える日が来ます。心が静かになり、努力しなくても注意を怠らないようになります。観察者が消えていき、対象からの分離がなくなります。あなたは注意を向けようとしているのではなく、ただ注意しているだけです。そこには注意があるだけです。

観察者がいるときには、それは「私」とか「私のもの」という感じです。観察者でありながら瞑想しようとすることには苦しみがつきまといます。

しかし、五感によって捉えるものだけに注意を向け、その状態が続いていくと、やがて「自分」というものを作り出す心の働きがなくなっていきます。

■「私」から離れる練習

自分というのは、我々の思考が作り出したものです。我々の思考が、「自分はこういうことが好きで、これが得意で、これは嫌いだ」と作り上げています。だから、思考が働かないところには「自分」というものは存在しません。

結局、マインドフルネスとは、自分の思考が作り出している「私」というものから離れていく練習です。「マインドフルネスの実践を充分に長く行えば」、という条件付きなので、それなりに時間はかかりますが、「私」から離れていけば、自分の思考が作り出す心の働き(「心ここにあらず」にしてしまうような心の働き)がだんだん静まっていきます。そういうことが実現できるわけです。

そもそも自分というものがなくても我々は存在します。生成AIが作り出す思考パターンもある意味「自分」です。それと同じように、自分の思考が作り出した「私」というものがあって、それが「心ここにあらず」にしたり、現実を見えなくしたり、我々が不幸になる理由を作り出したりしています。

だから、そういうものが作り出される前に戻ってみましょう、ということです。言葉を使い始める前の赤ちゃんは、本当に幸せそうな顔をしています。一緒にいると、我々も幸せになりますよね。ああいうときにもう一度戻ってみたらどうだろう──それが、マインドフルネスがやろうとしていることだと考えてもいいと思います。

■注意をパノラマ的に広げることで対人関係の調整ができるようになる

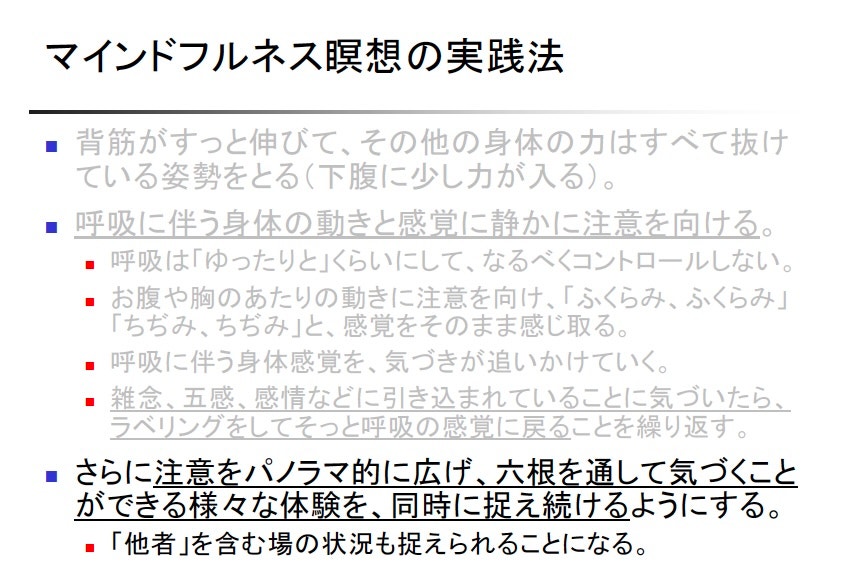

最後にマインドフルネス実践法の最終段階、「さらに注意をパノラマ的に広げ、六根を通して気づくことができる様々な体験を、同時に捉え続けるようにする」について説明していきます。

六根というのは五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)に思考を加えたものです。「えっ、思考することでバーチャルの世界に引きずり込まれるのでは?」と思われた方もいるでしょう。

実は思考には二通りあります。

1. ふっと浮かんでくる思考

2. そこから考え続ける思考

たとえば「なんかやばい」とか「これ好き」というような思考が前者の思考で、これは五感と同じように現実を捉える心の働きである──というのが仏教の考え方です。

もう少し詳しく言うと、五感で世界を捉えたその次に、ふっと浮かんでくる思考があり、そこまでが現実の何らかの特徴を捉えている──という考え方です。心理学でいう自動思考までは、感覚と同じように捉えていい、ということです。

六根を通して気づくことができる様々な体験を、同時に捉え続けるようにする──これがマインドフルネスの最終段階の練習です。選択のない気づきです。風に気づき、音に気づき、光に気づき、身体感覚に気づく──気づけるもの全てを気づく練習をすると、視野が最大限に広がり、その場にいる「他者」を含む場の状況を捉えられるようになります。

日本人は空気を読むと言いますが、「私」が空気を読もうとすると、空気の読み方が不正確になってしまいます。もっと「私」というものを小さくし、場の全体を捉えるようにしていくと、そこで何が起こっているのか、そこにどんな人が存在しているのか、そういうことも感じられるようになります。これはEQの社会的な認識や対人関係の調整に繋がってくるでしょう。

たとえば、自分がいる部屋に緊張した人が入ってきたとき、なぜその緊張が分かるのでしょうか? もちろん、表情や仕草を見ても分かりますが、実は自分の体が緊張することからも分かるのです。緊張した人が部屋に入ってくると、こちらの方もさっと緊張する──これはマインドフルネスの練習をしていなくても、皆さんが日頃から感じていることだと思います。

人の気持ちがわかるのは、体が感応してこちらの体が変化するからです。これを情動感染といいます。相手の呼吸が短くなっていると、体が感応して自分の呼吸も短く息苦しくなります。それを通して相手のことがわかるのです。そのときに、こちらが体を緩めて呼吸をゆっくりにすれば、今度は逆に伝染して、相手の呼吸もゆっくりになります。相手を一旦受け入れてこちらの体を緩めれば、相手も緩んでいく──そういうことが起こるのです。

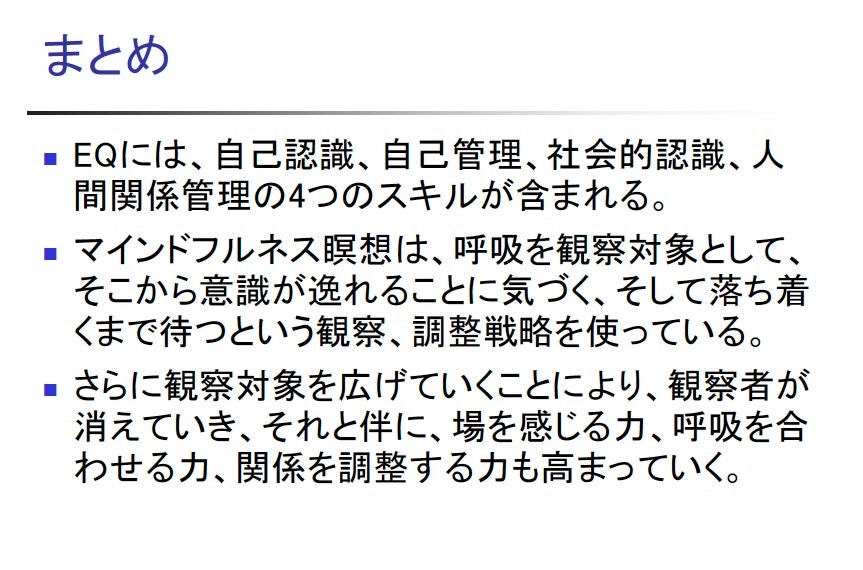

■まとめ

こんなふうにして、我々は対人関係を感じとり、それを調整していくことができます。自分と相手の間に何が起こっているかに気づいて、それを受け入れて、そのままにしておく。パノラマ的に注意を広げて、自分をなるべく小さくして、その場全体を感じとる練習をしていくと、そういった他者との関係を理解し、管理するEQの力も自然と伸びていくのではないか──というのが、マインドフルネスとEQとの関連について私が思っていることです。

私も毎朝40分、マインドフルネス瞑想を実践しています。土日も休まず続けていて、相当なものだと思いますが、マインドフルネス瞑想はそんなに特別なことではなく、こうやって生きていることと何も変わらないと思ったりもします。

だから、皆さんもこの話を参考にしていただいて、日々の生活に生かしていってくださると嬉しいなと思っております。

(了)

2025年2月5日 zoomにて開催

『EQ2.0』刊行記念オンラインセミナー「マインドフルネス&EQで磨く新しいリーダーシップ」第2回「マインドフルネスとEQで心の平穏と共感を育てる」を元に再構成

構成:中田亜希

第6回 体が語る心の声:マインドフルネスで読み解く苦しみのサイン

お知らせ

\ 話題の3冊、サンガ新社より続々刊行! /

熊野宏昭先生(早稲田大学人間科学学術院教授)推薦書・著書

EQとマインドフルネスの実践書が勢ぞろい!いま注目の“心のスキル”が身につく、実践的な3冊をご紹介します!

成果を上げる人の90%がEQ(感情的知性)に優れている!

世界で最も使われているEQオンラインテストで自分のEQを測り、

66の実践テクニックから「自分に最適な戦略」が見つかる!

[袋とじパスコード付き]最新EQテスト利用可能

全世界250万部突破、25か国語翻訳!

2025年1月9日発売/定価2,200円(税込)

2万部超のベストセラー、待望の新版!

マインドフルネスの基礎を、心理療法と脳科学の観点からわかりやすく解説。

注意トレーニング音源付きで、実践しながら「今ここ」の感覚を育てられます。

注意の持続・転換・分割を鍛える「注意トレーニング音源」付

ACT(アクセプト&コミットメント・セラピー)の理論を凝縮

熊野先生の実践ガイドで「心の使い方」が変わる!

2025年3月4日発売/定価1,540円(税込)

熊野宏昭先生による110分の特別ライブ講義をまるごと収録!

理論と実践が一体化した新しい学びのかたち。

動画視聴とブックレットで、体験的にマインドフルネスを深めましょう。

「あしたが変わるトリセツショー」(NHK)出演の熊野先生によるナビゲート

ストレスに負けない戦略が自然と身につく

購入者限定の特設ページで講義動画を視聴可能!

2025年3月4日発売/定価1,540円(税込)

忙しい日常にこそ、EQとマインドフルネスの力を。

ご自身の実践に、そして大切な方への贈り物にもおすすめです。

![熊野宏昭「マインドフルネスとEQで心の平穏と共感を育てる」[7/7]](https://image.osiro.it/pass/main_images/466473/images/original/7.jpg?1743238920)