構成:井本由紀(慶應義塾大学専任講師。オックスフォード大学博士課程修了, 文化人類学博士)

演劇や舞踊など舞台表現のメソッドをベースに、身心にアプローチするグループワーク「シアターワーク」。早稲田大学や慶應義塾大学、海外ではスタンフォード大学などで実践され、いま注目を集めています。このワークショップの魅力を、体験者の寄稿や創始者の小木戸さんへのインタビューを通して伝えていく連載。第3回はワークショップ参加者、経験者の声を4回にわたって紹介していきます。構成は文化人類学博士の井本由紀さんです。

第1回 島田啓介さん

この連載では、小木戸利光さんを通して生まれたシアターワークという実践について、シアターワークと出合った人々が経験を振り返り、語り合うことで、どのような「シアター」が浮かび上がるかをお互いに見届けていくことを試みている。

2022年7月15日に、サンガ新社での連載の立ち上げ企画として、「シアターワーク~ほどかれて、つながる、いのちの源へ~」 と題したワークショップが葉山で開かれた。参加メンバーは私とサンガ新社の編集者の川島さんを含め、小木戸さんやシアターワークと縁のある8名。そのうちの4名の、この日を経て紡がれた言葉を本稿では紹介していく。

この日のシアターワークは、午前9時50分から18時まで、1時間ほどの昼休みを挟んで一日を使って開催した。シアターワークは毎回、決められたメニューがあるわけではない。集まったメンバーと小木戸さんとの出会いの化学反応が、その日のメニューを生み出していく。午前中は小木戸さんの語りによるガイドによって、メンバーが全員で空間を使いそれぞれのやり方で体に尋ね、心に降りていく、そんな時間になった。そして午後はいくつかのワークを重ねて、最後に全員でひとつの舞台作品を創作することになった。シアターワークに予定調和はなく、その時空に吹く風は毎回ごとに違うのが、シアターワークたるゆえんかもしれない。

第1回は、この時生まれたシアターワークの風を、島田啓介さんの文章を通じて共に感じてみたい。2022年の春頃だっただろうか、藤野さんと小木戸さんたちと共に島田さんが営むゆとり家を訪れ、みんなで近くの神社へ水を汲みに行った。小木戸さんがリュックから大好きな石たちを取り出し、流水に浸しながら愛でている姿をみて、「愛の横溢だね~」と島田さんは唸った。その言葉に今度は私たちが感嘆し、笑いころげた瞬間が、鮮明に蘇る。一瞬一瞬の喜びや驚きに気づき、表現する場がここにすでにあった。愛の詩人であり翻訳家である島田さんは、シアターワークで何を感じ、どのように表現をされるだろう。

シアターワークに参加して

島田啓介

葉山という土地、とくに海辺には特別な思いがある。ぼくのもっとも古い記憶がその周辺にはあるからだ。葉山の隣町逗子はぼくの亡くなった母親の疎開先で、昭和30年代の中ごろにその地の親戚を訪問したことがある。

海なし県の群馬生まれのぼくにとって、ヨットに乗ったのは初めての体験だった。三歳くらいだったろう。葉山マリーナから出たヨットは凪いだ沖合をゆっくりと巡航し、船上から望む逗子の低い街並みがはっきりと視覚に刻まれている。家々は瓦屋根で、先ほど出てきたばかりの海岸沿いの親戚の家が砂浜の向こうにはっきりと見えた。

記憶というものは曖昧な点があるから、かなりの編集を含むかもしれないが、シアターワーク会場の葉山港管理事務所に併設された広いワークルームに踏み入れたとき、真っ先に探したのはその風景だ。

海に向かって開かれた会場は明るく、日常をはるかあとにして大会へと漕ぎ出すかの如き期待を感じた。しかし逗子に面した西側は隣の会場を隔てる壁に阻まれ、思いだけを抱きつつぼくは一日のワークに参加した。

シアターワークの予備知識はまったくなかったし、むしろ調べないでおこうと思っていた。小木戸さんと出会ったのは、つい最近のことで拙宅に友人たちと見えた。井本由紀さんと、彼自身の言葉に誘われて、出会いを感じる提案にはそのまま応じてみることにしているぼくは、当日ためらいなく湘南電車に乗って出かけた。 シアターワークの会場となった葉山港管理事務所は葉山マリーナに面し部屋からは湾が一望できる

●午前の変化~耳を澄まし体をひらく

コロナ禍を経て、人と出会う機会が激減し、出かけることさえ億劫になりがちだった。目的や成果を見込んで出かけるのでは腰は上がらない。信頼が置ける人ならばとりもなおさずそのお勧めには乗ってみることにした。一度しか会ったことがないとは言え、小木戸さんの少年のような純朴さと風のように軽やかな身のこなしに引き付けられるものがあった。この人が行うワークとはどんなものなのだろう? という興味を持った。

シアターと聞けば、何かしら演劇に関係あることと察しはつく。けれども演じるということをしたことがない。人前で話すことは仕事柄慣れてはいるが、何かを演じることなど想像もつかない。これは、仕上がった劇を観客に見せるものではない。作るプロセスそれ自体に意味があるのだろう。観客がいるとすれば、それは仮定された架空の存在か、小木戸さん一人だけだ。

レポートを依頼されてからすっかり時間がたってしまったので、当日の体験の細部はぼやけているが、かえって今残っている記憶に基づいて書くことにも意味があるだろう。当日は雨がちで、予定されていただろう海辺など屋外での活動はできなかった。それでも、屋内でどれだけのことができるのだろうか?

床がふんだんに使える会場のスペースで、体を様々に動かしながら、引きこもりがちで身体に淀んでいた澱(おり)をほぐして流していく。ワークはイメージを多く盛り込んだもので、ぼくには苦手意識がある。苦手なのは「何かの振りをする」ことだ。振りをする自分はまわりが気になる。振りでなくて「そのもの」になるならいい。そのものを感じながら、体感に没頭していると、内側からほぐれる感覚が蘇ってきた。すると、温泉に浸かるくらい気が楽だ。

午前中は、海の中を気ままにたゆたっていた気がする。参加者は8人という小グループで、そのうち3人は旧知の友人だ。自己紹介では、みなこうした類のワークは経験済みで、手慣れた雰囲気があった。だからこそか、その場になじんでいくのにまったく違和感がなく、午前の短時間のうちに感性を開いていくためのスペースが十分できたように感じる。立会人としての小木戸さんの謡うようなボイシングにもよるところも大きい。彼の発声は波そのもので、港で行うワークにふさわしい。

シアターワークは作るより先に感じ、耳を澄ますワークだ。みずからが水になり、光や音や空気を受け止める必要がある。そうでないと、ソリッドな思考で作ることが先に立ってしまい、計画した通りに事が運ばないと戸惑うばかりになる。午後に起こったことはまさにその実体験だった。

作ることにはたけているのが私たちである。また、日々作っていかねばならない案件も押し寄せている。そこでは最終的に「何のためか」が置き去りになることもある。終着点は墓場なのに、日々夢中になってこなす作業が結果的には墓場への直線道路にしかならないことに気づかない。大切なことは道の途中にたくさんあったのだ。

ここに立ち止まってリラックスし、受け身になって体を開くこと。そういう機会がじつに少ない。背中からすぐに前へと押し出す力が加わる。陸が途切れて先には何もないこの場でのくつろぎは、もうどこへも行かなくていいというメッセージそのものだ。そこにいるだけで、止まれる状態がおのずから用意された。自発性はそんなゆるみと安心の中からしか生まれない。

それでも習慣のエネルギーは日常の体癖へとぼくらを引き戻しにかかる。昼休みに外のレストランでたらふく食べた後には、すっかり俗な怠惰で外にばかり期待するモードに戻ってしまった気がした。

●午後の前半~「宇宙の果てからの再会」

モードを維持するのはなかなかむずかしい。素直な子どものままなら言うことはないが、そのまま育つのは、まれ以上に不可能なことだ。とはいえ、緊張の鎧をいつまでも着ているわけにはいかない。「振り」をしているのは普段の自分のほうで、ワークでの振りはじつはそれを脱ぎ捨てるための方便としてあるのではないか? そんなことを考えていた。

午後も場になじむことから始め、徐々に感覚を取り戻すことができた。8人が部屋に散ってランダムにサインを投げ合い、受け取ったと思ったらそれをまた他のだれかに投げる。以前声でこれと極めて近いことを経験したことがある。

一人が声のかけ手となり、残りの者たちは後ろ向きになって、声をかけられたと感じたものが手を挙げる。「特別な自分に向かって投げられた思い」を名指されていることを自覚し、その場で応答しなければならない。そういう体験だった。

もっとも印象に残ったのは、それに続いて行われた、ぼくの個人的な名づけだが「宇宙の果てからの再会」ワークだ。部屋の中をぶらぶら歩きながら、「出会った」と感じた一人と顔を見合わせ、こう問いかける。「あなたですね」、相手は答える「はい、私です」。

次の瞬間、お互いになるべく遠くに離れ、相手を目指してお互いに高速で駆け寄り、床にはいつくばって手を伸ばす。しかしギリギリのところでタッチしない。

腕と指先を精一杯伸ばして触れようとするが、まだ届かない。そのギリギリの緊張の中で、いったい何に向かっているのか、わからなくなるほどだ。そうして求め果てた先にようやく相手と指先で触れあい、そこから火花が散る感じがする。その安堵と成就感を、相手を変えて体験する。

この懐かしい決定的な一期一会感は何だろう? そうして出会い果てた末に、「今ここに自分が存在する奇跡」「今ここに全員が存在する奇跡」を実感する。それは、瞑想で静かに座って降りてくる感慨と同じだ。全身でそれを表現するところが違う。それを見る証言者もまたぼくたち自身だった。 島田啓介さん呼ぶところの「宇宙の果てからの再会」ワーク

全身を使ったワークが続く。次々とつながり、全体が関係性を作るワーク。互いに感じ合いながら、影響しあいながら、連鎖していく。波に乗ってしまうと楽だが、陶酔状態になるとまわりを忘れる。そこがダンスパーティーとは違う。波に乗りながらも覚めていることは瞑想を同じだ。覚めているのは、感じ取ることである。そうでないと、関係性がとたんに途切れる。そのスイッチのオンとオフの加減が面白かった。

●午後の後半~テーマの文字がゲシュタルト崩壊

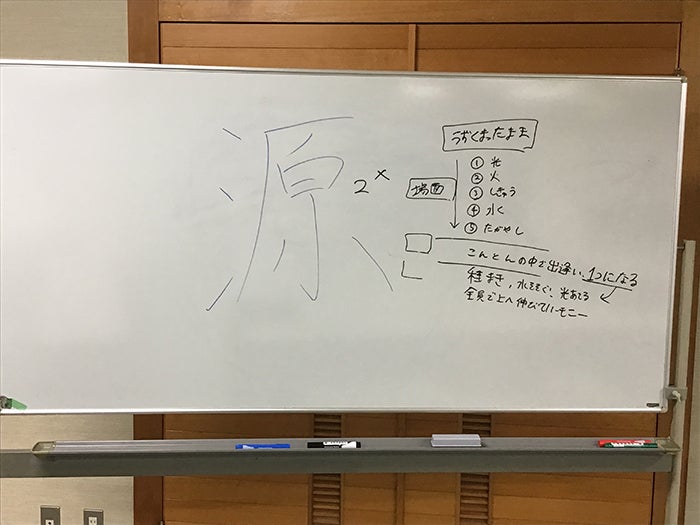

一日の最後に置かれたテーマは「源」である。小木戸さんがとてもていねいに板書するうちに、文字がゲシュタルト崩壊して、意味が分からなくなった。一体それは何だろう? 文脈を放り出して、文字が独り歩きしている。

鐘の音に深く耳を澄ますことから始める。瞑想の始まりと同じだ。耳を澄ます音は、今ここに戻ってくること。音はここにしか響いていない。その単純な真実に深く降り立っていく。そこにいるメンバーすべてが一つの音を聞き、もう一度ここに改めて降り立つ。

源という文字から思い出すのは井戸である。今ぼくは、先祖代々が三百年にわたって暮らし、空き家になった実家を再興する作業に取りかかっている。きっかけになったのが井戸の存在だ。井戸は今も生きていて、清涼な水を湧かせ続けている。人が不在となった今も水をつないでくれる。だからこそ、空き家になってから二十年たった今、それを開くための作業ができるのだ。

源という字を見つめながら、まさに自分にふさわしいタイミングで与えられた、これから先を照らす道であることが感じられた。

もう一つ重要なのは、午後になってから空けられた西側の部屋からの眺めである。小木戸さんに誘われて見てみれば、大きな窓から湾越しに逗子の町が見える。それはまさしく、人生でもっとも古い記憶にある海から見た逗子だった。

現代化して背丈が伸び、だいぶ様変わりしてはいるが、沖から眺める印象はそのままだ。膝から力が抜けるほどの安堵感が降ってきた。「今ここに着いた」故郷に戻った感覚だ。「源~故郷」できすぎた感もあるが、この言葉がワークに参加する意味であったことが腑に落ちた。ただ言語化すると失われる気がするし、何よりまず感じて動いてみることだ。

最後のこのワークでは、改めて皆で一つのシアターを作っていくので、どうしても「作っていく意識」を発動させなければならない。感性を全開にしながらともに作っていく作業を両立させるのは、いかにも難しい、と考えているうちはいくら時間があっても足りない。すぐに制限時間がやってくる。とってつけたように、それぞれの役割と流れを決めて「源」のシアターが始まる。

しかし、予想したように今まで感じていた「自分」との、そして「お互いの」つながりが失われてしまったようだ。思考で組み立てていくうちに、いつの間にか思考の特徴である「前望構造(現実より先へと意識が走ること)」にとらわれ、リアリティが失せていく。それは「源」と切れることである。

源は、今ここから湧きいずる泉のようであると思う。そのエネルギー源が失われると、どうしても筋力だけで事を運ぼうとするので、消耗する。それは自覚的にも感じられ、外から見てもわかるものだろう。

一日を通して、それぞれの体験にも違いがあった。ワークに速やかに入る者、ゆっくりと入って来る者、過去の苦しみが浮上してきた者など。そうした一人ひとりに応じて、小木戸さんがさっと提案する。中間で自発的に起こったヴォイシング(声を出して響きの場を作る)も、様々な違いを含んで一つのフィールドを創生するのに役立った。

●一日の終わり~作り作られていく物語

二回目の「源」ワークでは、思考で作ったストーリーをいったん手放し、自分の役割を頭の隅に置きつつ、その瞬間ごとの気配を受け取って応じながら動いていった。すると、自分の状態だけでなく、一人ひとりの状態もよくわかる。離れそうになるときに助けになったのは、やはり呼吸である。呼吸が碇(いかり)として、場をつなぐ。

何度も碇を下ろしながら今ここに戻ってくると、非常に力強く場を横切るエネルギッシュな動きがあった。おのずからその流れに影響されて、ぼくたちはひとつながりの波のようになって変化していく。

当初の計画では、原始の海から生まれた生命が発展していくストーリーがあったのだが、それにこだわってエネルギーが鬱滞していた。ストーリーを手放して生命そのものになると、ぼくたちすべてが一つの生命になり、自らの展開を見せるようになる。場の成り行きを覚醒した目で観察しながら、同時に流れに身を任せて動いていくことができるようになった。

あたりの気配も静まって、躍動的でありながら静寂がある。動いているのに止まっている。ムーブメントが自然に収まってくるころ、輪が形成されてどこからともなく声が立ち上がり、それが響きとなって空間を満たした。源から始まり、源へと帰ってきた深い安堵感があった。そこには、作ることと作られることの幸福な融合があった。

「源」をテーマとした即興舞台のワンシーン提出されたテーマ「源(みなもと)」の横にメンバーで話し合ったプロットが書かれいてる

長い集合的な瞑想を共に過ごした感慨がある。朝からの一日にも多くの体験があったが、最後の三十分ほどは、それ以上の永劫につながるような時間だった。時を忘れている瞬間があった。

「今ここ」に存在するとき、お互いに存在の地平でつながることができる。そこから立ち上がった者たちは、一緒に動くことができる。現実レベルの活動でも同じことが言えるような気がする。それぞれが主でありながら、全体が一つなのだ。言葉で説明することはできず、体験だけがそれを証しする。これからの活動の中に、それがどう反映されてくるだろうか?

第2回 水田真綾さん

![「出会い・記憶・感触~シアターワークから生まれる結晶たち~」[1/4]](https://image.osiro.it/pass/main_images/238151/images/original/%E7%AC%AC3%E5%9B%9E.jpg?1672288231)