国府田 淳

(クリエイティブカンパニーRIDE Inc.Founder&Co-CEO、4P's JAPAN Inc. CEO[Pizza 4P's Tokyo@麻布台ヒルズ])

気候変動、戦争、格差、パンデミック、ストレスや精神疾患の増加など不確実性が高まり、心安らがない状況が続く昨今。外的な要因に振り回されずに地に足をつけて生きたい、今後のビジネスや生活を支える羅針盤を手に入れたいと考えている方は多いと推察されます。

そんな時代だからこそ、原始仏教がますます有用になるのではないでしょうか。私は日々のビジネスシーンや生活の中で、それを実感しています。

本連載は原始仏教とビジネスの親和性を描くことで、心のモヤモヤや不安を和らげる糸口を見つけてもらおうという試みです。(筆者)

第10回 2600年前からあった、ビジネス上のアクションの指針①

1 快適さはむしろ不自由を作り出すという発見

インドのカリンポンという山奥の街近くで行われたリトリートに参加した際、バスルームにとあるシャワー機器が備え付けられていました。50cm×50cmくらいで、その大きさの分量分(約1分間)だけお湯を作ることができ、シャワーを浴びられるというものです。水、電気の量をわずかに抑えられる、非常にエコなシステムです。お湯が沸くまで30分くらいかかるのでスイッチを入れて待機します。特に沸いたという音なども鳴らないので、だいたい30分くらいしたらシャワーに入ります。シャワーのお湯が出るのは約1分間と短いので、その間に急いですべてを済ませる必要があります。最初はただ素早く浴びるだけでしたが、翌日からはシャワーの水圧を抑えて少しでも長くしたり、先に少しだけバケツにお湯を溜めて洗いを済ましておいてからシャワーを浴びたり、大きなバケツの中に体ごと入ってシャワーを浴びて湯を溜めて足を温めるなど、不便がゆえに様々な工夫をするようになり、なかなかクリエイティブな作業でした。

インドのシャワーの湯沸器(撮影=國府田淳)

インドでの別の場所でのリトリートはシャワーがなく、お湯が出ない日もあったので、短い時間であっても毎日お湯のシャワーが浴びれるだけでも感激ですし、普段好きなだけお湯のシャワーを浴びていることへの感謝や喜びも湧き上がってきます。このように不自由であることから感謝や喜びに繋がり、しかも環境負荷やコストも低くなるような体験、ポジティブな不自由さの設計が今後のビジネスにも活かせるのではないか、などと考えていました。

ところが、さらに瞑想を深めていくと、「いや待てよ、普段お湯がいつでも出る状況の方がもしかすると不自由なのかも」と思い始めました。世界で見るとお湯が出ないところはたくさんありますし、水で大丈夫、なんならシャワーを浴びなくても大丈夫と思える方が、よっぽど自由なのではないかと。リトリートでの食事も毎日カレーだったので途中で、しきりにおにぎりが食べたいなと思って過ごしていましたが、グローバルで見ればいつでもおにぎりが食べられる状況は普通ではありません。どうしてもおにぎりを食べたくなってしまう方が、むしろ不自由な状況と言えるでしょう。このように自由も不自由も表裏一体で見方によって変わるので、どちらにも偏りすぎないことが大切で、常に合間のゆらぎを観察しながら判断していく必要があると気づきました。

人間は直感や過去の経験から時に非合理的な判断をしてしまう認知バイアスとともに生きているといっても過言ではありません。ビジネスの現場でもよからぬ事態が起こった際に、前提条件がずれていたということがよくあります。思い込みをなくすことはかなり難しいことなのです。私はそこまでなんとなく理解することができたとき、「ありのままを観察して合理的な判断を下す」ことを可能にするのが「八正道」だと、心から納得できました。

2 八正道とは何か? まずは全体像を確認する

「八正道」は言うまでもありませんが、縁起や四聖諦を日常のものとするために、具体的に何をすれば良いかを示した教えです。

正見:智慧により、ありのままを正しく見る。

正思惟:自分本位ではなく、真理に照らし合わせ考える。

正語:嘘、悪口、陰口、無駄話を避け、正しい言葉を使う。

正業:殺生や盗み、みだらな行為など、人として正しい行いをする。

正命:正しい生活を行い、正しく生計を立てる。

正精進:使命や目的に対して正しく励む。

正念:今この瞬間の気づきに集中する。

正定:揺るぎなく、心をいつも正しい状態に置く。

とても親しみやすい内容で、漏れなく、ダブりなく日々の生活において気をつけるべきポイントが見事にまとめられています。

ここで使われている「正」は、正しいというニュアンスではなく、極端に偏ることのない中道を意味しています。中道=八正道とされていますが、中道も真ん中という意味ではなく、極端に偏ることなくありのままでいることです。先ほど物事は表裏一体という表現を使いましたが、世の中は陰陽で成り立っているともよく言われます。陰があるから陽があり、陽があるから陰がある、どちらも抜きには世の中は成立しない。どちらにも偏らないことが大切だ、というニュアンスで捉えるとわかりやすいかもしれないと思っています。

八正道において特に大事である「正見」「正思惟」「正語」「正命」「正念」について、私なりに理解したことをつづっていきたいと思います。

3 すべての項目の土台となるのは「正見」

「正見」は八正道の一つ目の項目ですが、ステップ1ということではありません。「真理に基づいて見る」ということなので、八正道の中でもっとも重要な位置付けで、すべての項目の土台となります。縁起、四聖諦を理解した上で、自身の認知バイアスに影響されることなく、ありのままに物事を観察するという意味です。ちなみに仏教で言う「智慧」とは、真理をはっきりと知る働きのことで、慈悲と並んで最終目的となる重要な言葉です。一般的にはあまり使用しない言葉なので、いったん“真理”と捉えても良いかと思っています。

人間誰しも、長く生きていると少なからず自分の思考の癖があり、物事の見方も自己流になっていきます。もちろん、それが個性でもあるのですが、その思考の癖が時に他人との共感を妨げ、苦しみになったり、争いや憎しみに発展したりすることがあります。ビジネスにおいても、うまくいかない理由は自分の思考癖によるところが大きいです。定期的に自分が自分の枠組みに囚われていないかを確認して、縁起と四聖諦に思いを馳せ、真理に基づきフラットに物事を捉えることが必要。逆に、それができれば、軋轢なく円満で気持ちの良いビジネスのやり取りができるはずです。

自分の思考の癖を取り払い、ありのままを見ることを意識していると、思い通りにならないという気持ちになることが減り、他人への共感性が磨かれていきます。つまり「苦への対処」と「コンパッションの醸成」に繋がるのです。当たり前のことですが、自分の見ている景色、自分が考えていることは、多少は表情などで伝わるにしても、言語を介さないと他人には絶対に伝わり得ません。できるだけ自分の見方や思考を客観的に、フラットに捉えることができないと、ズレを感じて苦しんだり、他人を理解し、共感したりすることはできないのです。

では、「正見」は、どうすれば身につくのでしょうか。ありのままを観察するという意味では、仏教瞑想の一形態である「ヴィパッサナー瞑想」を理解・実践することで得られます。坐禅ではよく「心を無にしなさい」と言われますが、ヴィパッサナー瞑想では、浮かんできた様々な雑念を消そうとはせず、そのまま観察し続けるように指導されます。そうすることで、自分自身の欲望や傲慢、偏見、執着などの心の傾向を理解することができ、そこから自分自身を解放できるとされています。また人間の行動の90%以上は無意識と言われていますが、ヴィパッサナー瞑想でありのままを観察することで、普段意識していない無意識にアプローチすることができ、自分が気づいていないさまざまな状況や可能性に気づくことができます。ヴィパッサナー瞑想は心理療法やストレス管理、精神的成長などの分野でも有用性が認められており、人々が自分自身に向き合い、苦しみから解放されるための強力なツールとして実際に使用されています。

ヴィパッサナー瞑想に興味がある方は、インドのサティヤ・ナラヤン・ゴエンカ氏による10日間のプログラムが、京都と千葉(世界各国)で受けられますので、行ってみても良いかもしれません。最近では都内近郊のクリエイターやビジネスマンが結構参加しており、私の友人も多数参加しています。

https://jp.dhamma.org/ja/

皆さん、インテグラル理論はご存じでしょうか? ケン・ウィルバーというアメリカの哲学者が提唱した、現実の問題や課題を包括的に理解することで、より良い未来を構築することを目的とした考え方です。昨今のような不確実性が高く、将来の予測が困難な世の中で、このインテグラル理論が注目されています。私は、世界や人間を多面的・全体的に捉えようとする態度という点で、正見と非常に親和性が高いと考えています。

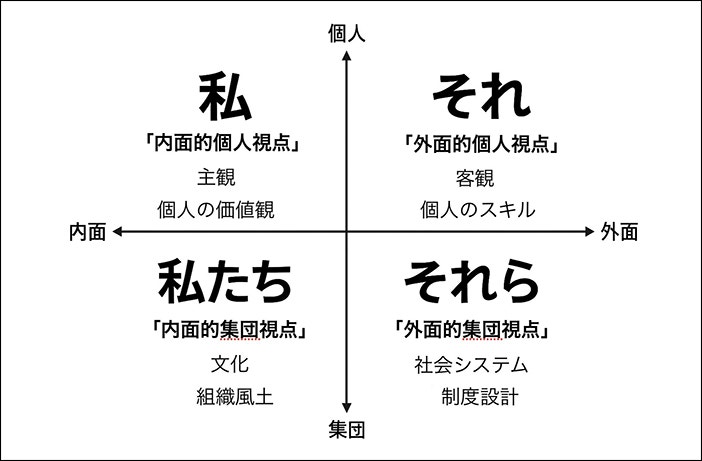

インテグラル理論は、四つの基本的な視点に基づいています。それは、「内面的個人視点」=私、「外面的個人視点」=それ、「内面的集団視点」=私たち、「外面的集団視点」=それらです。これらの視点を包括的に理解することで、現実の多様性を認識し、包括的な視点を持ち、より高次の意識や真理に到達することを目指しています。また同理論は仏教や東洋哲学、西洋哲学、心理学、生物学、物理学、社会学、宗教学、政治学など、様々な学問分野の知識を統合しているため、包括的な知識を構築することができます。

例えば、会社の組織文化の醸成を目指す場合、まず「内面的個人視点」として、社員一人ひとりの価値観や動機を掘り下げていきます。内なるパーパスやキャリア観を引き出すような対話や、自己理解を深めるワークショップ、内省を行える瞑想なども効果的でしょう。

次に「外面的個人視点」では、社員のスキルや行動に注目し、KPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標)やスキルマップなどで客観的な成果を可視化・評価します。一方で、「内面的集団視点」では、チームや部門ごとの文化や価値観の共有を重視し、会社のビジョンや理念の浸透や対話を通じた関係性構築を行います。

最後に「外面的集団視点」では、制度や仕組みといった組織の構造的な側面を整えていきます。働き方改革や評価制度の見直しなどが行われます。これら4つの視点を統合することで、個人と組織、主観と客観のバランスが取れた組織開発が可能になります。

これはもちろんサステナビリティ経営の実践にも役立ちます。「内面的個人視点」では、社員一人ひとりが持つ環境意識や社会的責任への自覚を育むように働きかけます。環境教育や対話の場を通じて、持続可能性に対する個人の動機づけを高めていきます。

「外面的個人視点」では、社員の行動としてのエネルギー使用量やリサイクルの実施状況など、環境負荷に関する客観的なデータを測定・評価します。また、「内面的集団視点」では、企業文化やチームの価値観が持続可能性にどのように関わっているかを見直します。たとえば、サステナビリティの徹底を社内の共通認識とし、対話型の研修やボトムアップでのプロジェクトの促進を行います。

「外面的集団視点」では、会社がどのような制度やルールの中でサステナブルな行動を促進するかを明確化します。サステナビリティレポートの作成や、ISO認証・ESGガイドラインへの対応など、制度的・構造的な整備がここに該当します。このように、4つの視点をバランスよく取り入れることで、内面と外面、個人と集団のすべての次元を含んだ、本質的なサステナビリティ経営が可能になります。

昨今、気候変動や戦争、パンデミック、株や為替の乱高下、BRICS【※】の台頭、AIをはじめとするテクノロジーの急速な発展という不確実性の増す世界情勢の中、ビジネスにおいても、例えば人の欲望を満たせば儲かるというような成功方程式が通用しなくなっています。正見やインテグラル理論を意識することで、ありのままの世界の現状を把握し、人の欲望だけではなく、地球や社会の健康や人々の幸福度を高めるコミュニティの醸成など、さまざまな角度から検証をすることになるので、未来のビジネスの見通しを立てやすくなり、成功の確度も上がるのではないでしょうか。

※BRICS(ブリックス):Brazil(ブラジル)、Russia(ロシア)、India(インド)、China(中国)、South Africa(南アフリカ)の頭文字を合わせた造語。ロシアや中国が主導する新興国グループ名でもある。

第11回に続く

第9回 ビジネスにつきものの“想定外”に対処する魔法の杖②集諦・滅諦

第11回 2600年前からあった、ビジネス上のアクションの指針