中村圭志(宗教研究者、翻訳家、昭和女子大学・上智大学非常勤講師)

ジャンルを問わず多くの人の心に刺さる作品には、普遍的なテーマが横たわっているものです。宗教学者であり、鋭い文化批評でも知られる中村圭志先生は、2023年に公開された是枝裕和監督・坂元裕二脚本の映画『怪物』に着目。カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞したこの話題作の背後に「宗教学的な構造」を発見し、すっかりハマってしまったそうです。大学の講義で学生たちも驚いた独自の読み解きを、『WEBサンガジャパン』にて連載。全六章(各章5回連載)のうちの、いよいよ第二章がスタートです!

第二章 神話の中の聖域 湊と依里の〝銀河鉄道〟[1/5]

■前章を振り返って──論理的な構築性

前章の論考は、映画『怪物』の描く因果の流れを観察してみよう、というところからスタートしました。因果のトラップがもたらすジレンマは、坂元裕二氏の脚本の特徴とも言うべきものでした。

この映画では、学校の隠蔽体質やその背後にあるモンスターペアレント問題、担任の保利先生の発達障害的なキャラクターの受難といったさまざま因果の系列が、主人公たちの性的指向をめぐる問題に絡みついています。このミステリーの中で、映画の観客たちは、いったい誰が事件の陰の主役なのかと「怪物探し」に導かれます。

ここでもうひとつ大事なのは、ここには性のあり方をめぐる認識の壁のようなものがあるということです。この作品がLGBTQの中でも小学生のそれに焦点を当てていることには意味があるでしょう。思春期前後の子供であれば、(性の問題に限らず)自分の生まれつきの特質がいったいどういうものか正しく把握できないし、明確に主張することもできません。そして大人たちにとっても、それは認識の壁となっています。湊の母の早織は息子を溺愛していますが、最後まで彼の悩みが何であるか気づくことができませんでした。担任の保利先生はいったん謎が解ければすぐに理解者になりましたが、一学期いっぱい湊と依里が何にトラブっているのか気づきませんでした。

知らないものは知らないのだから、知らないということを知らない。これが私の言う「認識の壁」です。結局のところ、「怪物」とはこのように立ち塞がる壁のことかもしれません。

■感性的な神話

イラスト・作図:中村圭志

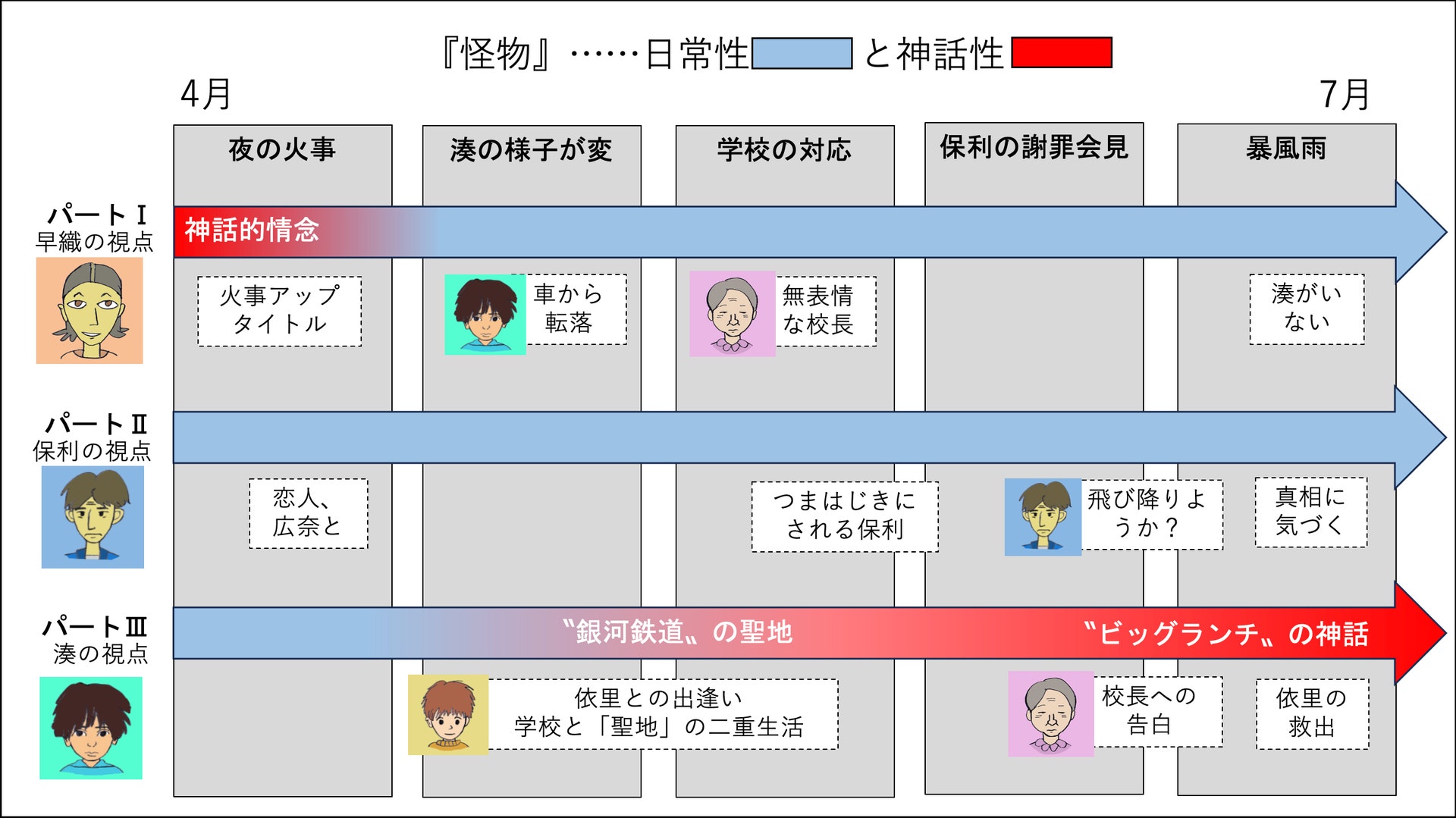

というわけで、映画『怪物』はとても知的にできています。しかしその一方でこの映画はたいへん感性的な作品でもあります。知性に始まり感性に終わると申しましょうか。パートⅢではほとんど神話のようなモードとなっています。その神話の中心にあるのが少年たちの隠れ処となっている電車の聖域とビッグランチの終末ビジョンです。

映画の神話的な性格は、最初にドーンと提示されます。冒頭の印象的な火事のシーンです。闇を背景に燃え上がる炎。そして「怪物」のタイトル。たいへん煽情的です。

しかしこうした感情はすぐにも封印され、パートⅠ・Ⅱのほぼ全体が、日常的な人間劇の描写に費やされる。そしてパートⅢに入ってようやく再び神話性が前面に出てきます。

神話篇の立役者は依里です。彼は学校でいじめられ、家ではお父さんから虐待されていますが、受け身の存在ではありません。彼は想像力が豊富な強いキャラです。彼はトリックスターであり、ひょっとしてガールズバーに火をつけたかもしれない小悪魔です。

湊にとって依里との出逢いは、非日常性の噴出そのものだったでしょう。

依里は、「さけどころうえだの自販機」では「3回に1回あたたかいコーラが出る」といったような「依里語」で話します。彼の言葉はイミシンであり、裏の意味が潜んでいるように思われます。たとえば、彼の父親が居酒屋かガールズバーから帰ってきたときの3回に1回は折檻が始まるといったような……。それをジョークにしてしまうのは悲惨でもあるし精神の強靭さの現われとも言える。父は怪物ですが、息子のほうもある意味怪物です。

イラスト:中村圭志

その依里が魔法のように廃線電車を繰り出しました。湊は聖域へと招き入れられた!

少年二人が電車のボックス席で遊んでいるシーンを見れば、日本人なら誰でも銀河鉄道列車に乗ったジョバンニとカムパネルラを思い出すにちがいありません。

大道具さんは銀河鉄道のイメージを加味して電車をデザインしたと映画のパンフレットにあります。是枝監督は宮沢賢治がお好きとのことで、湊と依里を演ずる二人の子役に『銀河鉄道の夜』を読んでもらったのだそうです。

脚本原案の段階で銀河鉄道のイメージがあったかどうかは分かりません。ただ、依里の姓である星川がそのまま銀河に読み替え可能だというのは気になりますね。

さて、湖を遠景に見る丘の上の公園で、依里は湊にビッグランチ(ビッグクランチの言い間違い)について依里語で話します。これは時間が逆回転して宇宙がゼロに戻るという一種の終末神話です。湊はそれを「生まれ変わる」ことと捉えます。

そしてこの神話的ビジョンが映画の最終部分を支配します。世界は生まれ変われるか? ビッグランチは湊と依里の苦境を招いた悪しき因果の構造を一掃してくれるか?

是枝監督の『奇跡』(2011年)は、両親の別居によって離れ離れになった小学生の兄弟が、それぞれの級友たちとともに、開通したての九州新幹線の上下の電車車両がすれ違う現場に向かうという物語です。この車両のすれ違いは子供たちにとっては奇跡のエネルギーを解放するもので、桜島の噴火、別居の解消などのイメージがそこに重ねられます。

一般に、子供たちは──そして「中二病」(?)の中学生や雑誌「ムー」の愛読者たちも──終末神話が大好きです。終末は現状打破を象徴するビジョンの代表となっています。

湊と依里が、電車の秘密基地に星々やロケットを飾りつけながらビッグランチを待っていることの意味は、こうした文脈において理解すべきでしょう。彼らの心の中には「豚の脳」の恐怖があります。この葛藤から解放されることを、二人は願っているのです。

■物語による解決を避ける

ところで、湊と依里の苦境の因果を知的に提起したこの映画は、なぜ問題の解決までを知的に描くことをしなかったのでしょうか?

この映画は4月から7月までの一学期ぶんを丁寧に描いていますが、そのあとの短期間のうちに認識の壁のような困難な状況を解決できるなんてことは、実際、あり得そうにありません。巧みな物語による解決は、たぶんひどく現実離れしたものになり、葛藤の当事者たちを置き去りにしてしまうかもしれない……。

坂元氏は映画のパンフレットでこうコメントしています。「アイデンティティに葛藤する、葛藤させられる少年たちを、映画の物語として利用してはいけない」という認識をもって脚本を書いた。葛藤の描き方が間違っていないかが常に課題であった。「お話を〝作らない〟」ということが最終的に最も大事であった、と。

結局、天然自然に神話の世界に生きる子供たちの感性をそのまま共感的に提示することが、湊と依里のような葛藤の状況にある人々への一番のエールになると、坂元氏も是枝監督も判断したのではないでしょうか。私はそう思っています。

第一章 『怪物』が描く複雑な因果[5/5]

第二章 神話の中の聖域 湊と依里の〝銀河鉄道〟[2/5]

![中村圭志 「映画『怪物』を宗教学的に読み解く」[第二章 1/5]](https://image.osiro.it/pass/main_images/496972/images/original/2-1.jpg?1752715277)