国府田 淳

(クリエイティブカンパニーRIDE Inc.Founder&Co-CEO、4P's JAPAN Inc. CEO[Pizza 4P's Tokyo@麻布台ヒルズ])

気候変動、戦争、格差、パンデミック、ストレスや精神疾患の増加など不確実性が高まり、心安らがない状況が続く昨今。外的な要因に振り回されずに地に足をつけて生きたい、今後のビジネスや生活を支える羅針盤を手に入れたいと考えている方は多いと推察されます。

そんな時代だからこそ、原始仏教がますます有用になるのではないでしょうか。私は日々のビジネスシーンや生活の中で、それを実感しています。

本連載は原始仏教とビジネスの親和性を描くことで、心のモヤモヤや不安を和らげる糸口を見つけてもらおうという試みです。(筆者)

第13回 2600年前からあった、ビジネス上のアクションの指針④

7 正念でマインドフルネスを実感する

正念(しょうねん)は、正しい気づきを表す言葉です。「今、ここに気づいていく」ことで、心の平穏を得られるマインドフルネスの考え方もここにあたります。念という字は「今」と「心」の組み合わせなので、今に心を留めるというニュアンスで捉えることができますね。

正念をさまざまな文献で調べて見ると、「物事の本質をあるがままに心にとどめ、常に真理を求める心を忘れないこと」「正しく心に思いとどめること、邪念を離れて、ありのままの姿や本性を正しく心に思うこと」などが挙げられます。もちろんどれも簡潔にまとまっているのですが、私はもう少し順を追って捉えることで、さらに理解しやすくなりました。

気づくというのは、自分の思考の癖や煩悩、雑念を取り払い、物事をありのままに捉えることです。ありのままに捉えることは、すなわち縁起や四聖諦、八正道といった真理をもとに捉えるということなので、清浄な見解や意識を心に留めることができます。その状態が常となれば、真理を信ずる心=信心を育むことができるので、何事にも動じないしなやかな精神が養われます。この一連のメカニズムを「正念」だと捉えると、分かりやすいのではないかと考えています。

ー六根、六境、六識=十八界、そのすべては存在しないー

自分の思考の癖や煩悩、雑念を取り払うために、仏教では六根清浄をすることを勧めています。六根清浄とは、「人の感覚をつかさどる眼根・耳根・鼻根・舌根・身根・意根の6つを清めましょう」という教えです。人間は視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚のいわゆる五感と、知覚を合わせた6つの感覚から、迷いや煩悩が湧き上がると言われています。ですから、これらの感覚を注意深く観察しながら鎮めていくことで、心の平穏を得られるというわけです。

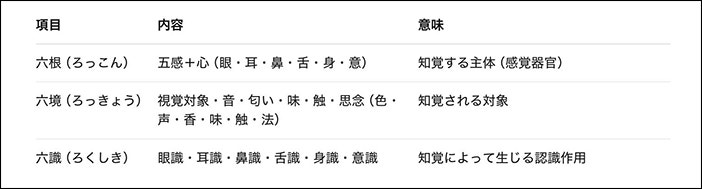

この六根の対象となるのが「六境」です。「色境」「声境」「香境」「味境」「触境」「法境」の6つを指し、眼根が「色境」に、耳根が「声境」にというように、単純にそれぞれが六根清浄に対応しています。

さらに六根と六境を認識することで生まれるのが「六識」です。眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識の6つで、これらもそれぞれ六根と六境と対応しています。

まとめると「六識」は、人の心は感覚器官(六根)が、知覚される対象(六境)を通して生じているとしており、仏教ではあらゆる経験は以下の3つの要素が組み合わさることで成り立つとされます。これらを掛け合わせた18の要素=十八界が、仏教における「経験世界の構造モデル」です。般若心境では「無色無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色声香味触法。無眼界乃至無意識界」としており、その十八界すべてがないと表現しています。つまり、すべての事象は感覚器官によって脳内に作り出された虚構であって、実在しないということです。

ー正念を実践できる具体的なメソッドがヴィパッサナー瞑想ー

正念を実践する方法として知られているのが、正見でも少しお伝えしたヴィパッサナー瞑想です。ヴィパッサナー瞑想は、今の瞬間に生じているあらゆる事柄に注意を向けて、ありのままを中立的に観察し、今ここに気づく瞑想方法です。今ここに気づくことを鍛えることで、自分や物事を客観的に捉え、世の中は常に移ろっているという縁起の感覚を醸成していくわけですね。

私の経験でも、瞑想を始めると、最初はいろいろな意識が立ち起こっては消え、また違う意識が立ち上がっては消え、ということを繰り返します。その際、ヴィパッサナー瞑想では想起してきた意識に対し何の判断をせずに、ありのままに観ていきましょうと指導されます。意識の対象が移り変わっても、戻そうとする必要はなく、なすがままに観ていきます。

ありのままを観察する具体的な方法としては、体験を先ほどの六根・六境・六識の三層に分解し、今この瞬間に起きている認識の流れを、対象・器官・認識作用に分解して観ていきます。例えば眼界では「見ている、見えている」という瞬間に、「目があって」「対象があって」「認識が起きている」と分けて観ます。そしてそれらは常に変化し、何者にも執着できる固定性がないと見抜きます。耳界では風の音が聞こえたとき、「聞こえた」だけで終わらせず、「音」「耳」「認識」に分けて観察します。そして「音が自分を苦しめている」のではなく、ただ条件によって音と認識が起きているだけと観ます。このように観察してみると、自分がいかに感覚や意識に振り回されているかに気づきます。それらに気づいて手放していくことにより、人が自ら思考、妄想によって作り出した煩悩や苦しみに動じることがなくなり、徐々にその虚構の世界が消え失せ、ただただ在るという状態になれるといいます。その結果として、縁起や四聖諦を身体レベルで腹落ちすることができるのです。その腹落ちも、実践を深めるに伴って深くなっていくのだと感じます。

サティア・ナラヤン・ゴエンカ氏はヴィパッサナー瞑想の効果を以下のように説明しています。

「自分の内側で起こっているすべてのでき事を、バランスのとれた心で見つめる技を学ぶことで、外側の状況にも執着しないようになります。しかしこの無執着は、現実逃避や、世界の問題に対する無関心ではありません。

ヴィパッサナー(Vipassana)の実践を続ける者は、他の人々の苦しみに対してより敏感になり、人びとの苦しみを取り除くためにできる限りのことをしようと考えるようになります。その時も苛立った心で行うのではなく、愛情と慈悲、そして平静さに満ちた心で行います。聖なる無関心を学ぶのです。聖なる無関心とは、心のバランスを保ちながら、他の人たちを助けるために最大の努力と献身をすることです。

周りの人たちの安らぎと幸福のために働きながら、自分自身も幸福で安らかであり続けます」

参照 https://jp.dhamma.org/ja/reference/the-art-of-living/

具体的な方法については、坐ったり、歩いたり、ラベリングしたりとさまざまあり、流派もマハーシ式、ゴエンカ式、パオ式などがありますので、ここですべてを説明することは割愛しますが、いろいろなものを試して自分に合ったものを見つけることが大事だと分かりました。八正道は良書でも理論などは理解できますが、身体レベルで腹落ちさせるには、やはり瞑想の実践が近道です。

ー科学的な根拠もたくさん見られる瞑想の効果ー

瞑想には不安やストレスの抑制、睡眠の質の向上、幸福感の増長、体重コントロールまで、さまざまな生活の質を向上させる効果があるとされています。実際に科学的に証明されている事例もたくさんあります。2018年に米国国立補完統合衛生センターが行った不安症やうつ病の治療で効果が認められたり、米国国防総省が資金提供した2018年の臨床試験ではPTSDの治療で優位性がみられたり、睡眠や体重コントロールにおける実験でもポジティブな結果が出ています。

<参照>

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2023.1097067/full?fbclid=IwAR1QQCcMJjNDhcw0uleYgoyAOML_SqwDIzx3RADmndvfagc8zm_p_Y4x8aM_aem_th_Aaq0S0YCOi6jSIPTBTurHTBG4ogfImSa-oQQIVGRG_O4hdKND106VeQF70pciEhTRtk

私が瞑想会に参加したり、お食事をご一緒させていただいたりしたこともあるチベット仏教の僧侶ヨンゲイ・ミンゲール・リンポチェ師は、仏教と西洋科学の融合に理解があり、積極的に脳科学の実験に参加されています。ウィスコンシン大学マディソン校の心理学者リチャード・デビッドソン氏らの研究グループは、14年間にわたってミンゲール・リンポチェの脳をスキャンして調べました。その結果、脳が実年齢より8歳も若い状態であることを発見しました。他にも、慈悲の瞑想により幸せを司る前頭葉前皮質の活動が、初心者の場合は10−15%増加するのに対して、ミンゲール・リンポチェの場合は700〜800%増加したという実験結果もあります。

2017年、札幌で行われたテルガルのリトリート時にヨンゲイ・ミンゲール・リンポチェと

瞑想の研究は比較的新しい分野なので、まだまだ臨床研究データ数が十分ではなく、さらなる検証の必要性があるとはされていますが、先のような科学的な研究が、今後もどんどん報告されていくことが期待されています。瞑想は自分一人でも取り組めますし、いつでもどこでもできますし、お金もかかりません。もし人々の未病の治療になるとすれば、とんでもなく効率的でパフォーマンスの高い健康活動ということになります。

「八正道」を詳しく説明してきましたが、全体を俯瞰してみると極めて論理的で、漏れがなく、効果的に人生やビジネスに役立つメソッドが揃っていることに驚かされます。それぞれの項目にもさらに整理された考え方が用意されていますし、どの教えもシンプルで分かりやすく、すぐにでも取り掛かれるような内容がほとんど。ここまでシンプルで論理的かつ、芯を食った教えが、今以上に混沌としていたであろう2600年前に確立していたことに、ロマンを感じさせます。

第14回に続く

第12回 2600年前からあった、ビジネス上のアクションの指針③

第14回 ビジネスにもコンパッションが溢れる世界へ向かって①