伊藤亜紗(美学者。東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長、リベラルアーツ研究教育院教授)

美学者であり、障害を通して、人間の身体のあり方を研究している伊藤亜紗氏のZen2.0 2021での講義を採録します。伊藤氏がセンター長を務める東京工業大学の「未来の人類研究センター」は日本屈指の理工系大学の中に設立された、人文社会系の知の先端研究所です。科学技術の発達により「人間」の定義そのものが変わりつつある現代に、未来を見据えて現実的で本質的な問いに向き合う研究をされています。研究所の活動において、人類を見つめなおす多様な問題設定、視点がある中で、「利他」という視点があると言います。人文知の先端研究から語られる「利他」の世界をお届けします。

第1回 視覚ベースではない人間関係

●キーワードは利他

「Zen2.0 2021」のここまでのセッションは宇宙とか縄文とか、かなりスケールの大きいお話が多かったですが、私はとても小さい世界のお話をします。私たちの手、その手の中にある世界のことを取り上げます。人が人の体に接触するとき、そこにどんな人間関係やコミュニケーションが誕生するのかという「触覚と人間関係」についてお話したいと思います。

そこでキーワードとなるのが「利他」です。特にこのパンデミック以降、利他は世界的に注目を集めている言葉ですが、今日はあえて日本語の利他というところからお話しをしてみたいと思います。●情報化した学問から、言葉に対するためらいを持つ学問へ

最初に少し自己紹介をします。私は東京工業大学という理工系の大学で芸術を教える教員で、研究面でのバックグラウンドは「美学」という学問です。実は、大学に入学したときは、生物学を専攻していたのですが、途中で美学に移りました。

私は子供のころから昆虫や動物がとても好きでしたが、同時に「この昆虫や、この動物と共存していけるのだろうか」という感覚がありました。なぜなら、昆虫や動物は体のつくりが人間とは全然違いますよね。単純に体が小さかったり、両手足が6本とか8本とか10本とか100本とかあったりするわけです。さらに脳みそというものがなかったり、冬眠をするような時間感覚があったりするわけですね。ですから人間である自分と全く違う体を持った存在が、人間と同じ世界を見ているとはとても思えませんでした。違う体だったらどのように世界が見えるのかということに、ずっと関心を持っていました。

それで専門は生物学を選びましたが、実際に大学に進んでみるとものすごく生物学の世界は情報化していました。特に私が大学に入ったころは、「DNAを解読したら生命の秘密が全てわかる」といった雰囲気がありました。それで、「自分の知りたいことは、ここではわからなそうだな」とちょっと幻滅して、美学という学問に移りました。

美学という学問は、日本ではあまりメジャーではないと思います。美学はイメージとしては、哲学の兄弟という感じですね。ただし哲学は概念、つまり言葉で問いを作っていく学問です。存在とは何なのか、時間とは何なのか、人間とは何なのかと言葉で問いを立てて、言葉で解決していく。

それに対して美学は、「人間のやっていること全てを言葉では表現できない」というところから出発しています。言葉にしにくいものとは、例えば私たちの感性とか、身体の感覚とか、それから芸術作品ですね。そういったすぐには言葉にできないものを、あえて言葉にすることで、より解析度を高めていこう、それが美学の考え方です。私は、言葉に対するためらいを持っている学問ってすごくいいなと思い美学を専攻し、そのなかで体の問題について考えています。

●自分と違う体だったら、世界はどうみえるのだろう?

自分の興味の出発点は、「自分と違う体だったら、世界はどうみえるのだろう?」というところだったので、人間の体のなかで自分と違う体、例えば視覚を使っていない視覚障害の方、吃音の方や耳の聞こえない方、あるいは認知症の方と関わっています。

現実には私たち全員が違う体を持っていますが、その一人一人の体の違いを考える取っかかりとして、様々な障害や病気を持っている方々にお話しを聞き、その方にとって世界はどう見えているのか、またはその体をどのように使いこなしているのか、そういったことを厳密にはわからないですけど私なりに推測しながら言葉にしていく。そういう仕事をしています。

障害とか病気のある方たちと関わると、その方の身体に直接、接触する機会が増えるわけです。例えば視覚障害を持った方と一緒に外出することになれば、私が肩や肘を貸して、その方は私の身体に直接接触してサポートを受けながらどこかに行くことになります。

健常者同士だったら身体に直接触れることは滅多にないと思いますが、体の条件が変わると接触が増えます。健常者が普段やっている人間関係は、お互いの顔を見て、あるいは目を見て話すという視覚ベースですよね。それとは全然違う人間関係が触覚のなかに存在することに気がつき、この1年半ほどそのことについて考えています。

●「さわる」と「ふれる」

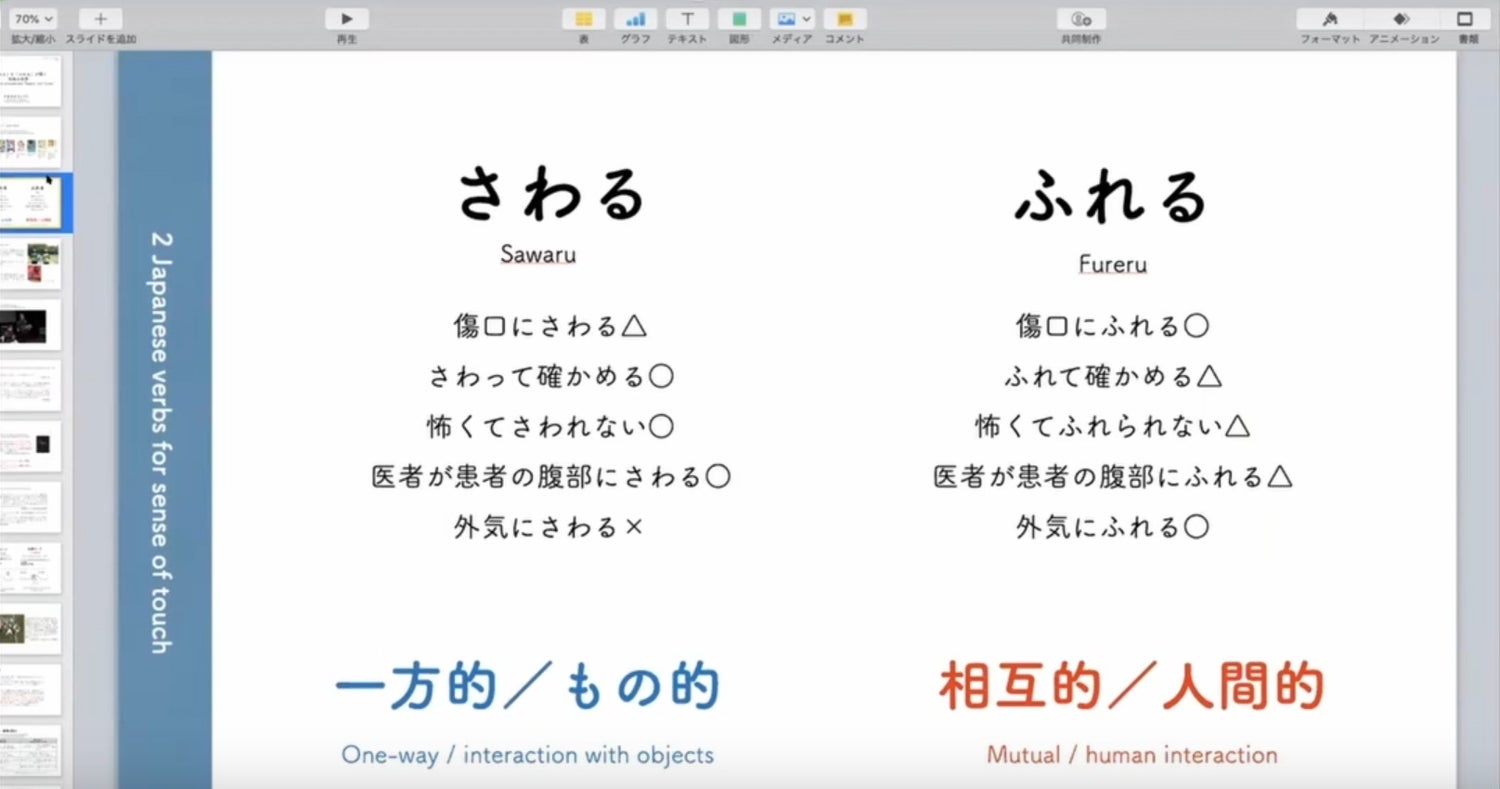

私が触覚の問題を考えるときに、いつもヒントにしていることがあります。私たちが話している日本語は、触覚に対応する動詞が2つ存在します。ひとつは「さわる」、もうひとつは「ふれる」です。この2つの動詞は日本語を話される皆さんは特に意識せず使っていると思いますが、実際は微妙な状況によって使い分けています。

わかりやすいのは「傷口にさわる」という言い方と、「傷口にふれる」という言い方。傷口にさわると言いますと、なんか痛そうな気がしますよね。接触しようとする人が、接触したいように物体を触るように接触する。それがさわる、一方的です。

それに対して「傷口にふれる」と言われた場合には、「痛いかもしれないけど、ちょっと我慢しようかな」とか、「手当てをしてもらえそう」といった気がするんですよね。ふれるというのは双方向的です。接触しようとする人が、こう接触すれば痛いかなとか、こう接触したら緊張するかなとか、ここだったら大丈夫かなとか、接触される人のことを考えながら調整している。ですから、ここには人間的なコミュニケーションが入っているといえます。 このように、さわるは一方的で、ふれるは双方向的と、大枠では2つ動詞の使い方を分けられると思います。ただ、細かくみていくと微妙な違いがあって、例えばお医者さんが患者さんの体を診断するときは対人間だけど、「さわる」と言う方が多いのではないでしょうか。お医者さんが患者さんの体に「ふれる」と言うと、少々気持ち悪いかもしれません。「そんなこと求めていないんだけど」と言いたくなります。

つまり、患者さんはお医者さんとコミュニケーションをしたいのではなくて、治して欲しい。お医者さんは専門的な知識を使って患者さんを診察する、つまり観察する。ですから、さわると言った方が適切ですね。

このように接触ひとつとっても様々な接触方法があるわけで、その時々の人間関係の目的で触り分けているわけですね。

(つづく)

──────────────────

2021年9月18日 Zen2.0 2021オンライン講義

構成:森竹ひろこ

はじめに第2回 触覚的コミュニケーションの奥深さ

![〔Zen2.0〕伊藤亜紗「さわる」と「ふれる」がひらく利他の世界[1/4]](https://image.osiro.it/pass/main_images/133928/images/original/%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%83%98%E3%83%83%E3%82%BF%E3%82%99%E3%83%BC%E3%80%8CZen2.0%E3%80%8D%E4%BC%8A%E8%97%A41.jpg?1636101315)